手探りながらも打てる対抗手段をとりつつ長期戦の構えで。

手探りながらも打てる対抗手段をとりつつ長期戦の構えで。

4/22(土)から5/6(土)にかけて、不正アクセスによるウェブの改竄が行われていたので、その手口を明らかにしたい(現在もこのアタックは継続している)。

1. まず.htaccessを全ディレクトリに配置し、その狙いはRewrite Engine OnとRewriteRuleを用いて、ウェブ上の全URLをindex.php, lock360.php, radio.php等に書き換えることにあり、

2. radio.phpはhttp://c.jkv2.com/1上の内容(ネット通販の詐欺サイトの広告)をlock360.phpに書き込み、

3. lock360.phpはネット通販の詐欺サイトであるhttp://c.jkv2.com/1にリダイレクトする役割を果たし、

4. index.phpも同様。

といった流れをChatGPT4から教わったところ。

皆様もお気をつけあれ。

いや、復旧作業自体は1日で済んだものの、この手の対処は色々な当事者を想定しつつ、少し時間をかけて様子見をしながら進めるのがベターかなと考え、1年以上ハッキングされたままの状態をキープ。

それで今日からブログ再開、とはいえ、やられっぱなしというのも面白くないので、いろいろ仕掛けていく場面もあれば、それはそれで。では。

アルミケースのシルバーに合うカラーのベゼルの内蔵ドライブを探していたのだが、2010年前後ぐらいからシルバー系の新品の入手が困難になっていたようで、ホワイトのPioneerのブルーレイ・ドライブをヤフオクでゲットすることになる。

動作確認済みとの触れ込みだったが、トレイの開閉がスムーズでない点と『ベルリン・コンサート』のブルーレイの『オテロ』から『カルメン』を再生する際に回転音に含まれる異音が大きくなる点が気になっていた。

トレイの開閉については、秋葉原の千石電商に向かい直径25mmの角ゴムベルトを購入し、ゴムベルトの太さについては1.6mmだとゴムの張力が強すぎてモーターが回らず、0.95mmだと軽快にトレイが開閉し、1.2mmだとやや重厚感を感じさせるトレイの開閉スピードになる点を確認しながら、ゴムベルトを交換することで修理完了。

特定のブルーレイ再生時における異音については、レンズ部の反射光を見ないように注意しながらブルーレイ・ドライブを分解掃除し、エアー・ダスターで内部に溜まったホコリ等を飛ばした後、軸に当たるスピンドル・モーター部分のディスクとの接触面と上蓋をウェット・ティッシュで拭いていき、一休み。

ファームウェアを1.13にアップした際のデフォルトの設定がパイオニアの静音モードだったからかもしれないが、ここまでの作業でWindows10でのブルーレイ再生時における異音は解消されており、残された課題はLinuxでブルーレイを再生する際に同様の現象が再現することであったが、カーネルを4.14.18から4.15.3にアップデートする過程でWindows10で実現されていたであろう静音モードが引き継がれるようになったからであろうか、Linuxでも異音は解消されることになった。

中古のBluray・DVDドライブの購入はコワイなと感じていたのだが、当面はこんな感じで手を加えていき、それでもドライブを認識しない等の故障に行き当たれば、それはそのときに新品を購入すればよいだろうとの見通しを抱いており、しばらくは様子をみていきたい。

それでは。

# 補足

ディスク再生時に異音が再発したので、シルバーストーンのケース下部にあるレールにドライブを収納する5インチベイをガチッとはめ込み、ネジをしっかり締めることによって、ドライブのがたつきを抑え、異音を解消することになった。ここに至るまでピックアップレンズのレーザー出力調整からレンズ下部のレールのメンテナンスまで気になった要素を1つずつチェックしていったのだが、物理現象として理解して対処していくことが問題解決の道につながったのだろうか。10年物のブルーレイ・ドライブなので今後も何か色々あるかもしれないが、それはその時に改めて。では。

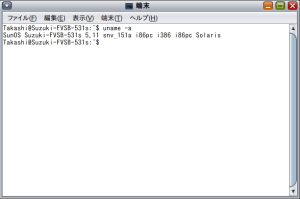

statcounter.comによれば、Apr 2016-Apr 2017にかけてのOS Xの市場シェアは11.63%になり、Windows, Linuxのシェアはそれぞれ84.22%及び1.67%になる。

私が使っているFedoraのシェアの低さはOSのデバッグ関連情報を掘り下げる手間に起因していることが大きいのだが、Linuxマシンのパーツ選択の幅について言えば、Windowsマシンと遜色ない状況が形成されつつあるとの期待を抱きながらも、そこにラグがあることも否めない現状になる。

話を本題にもどすと、廉価版であるヘキサコアのMac Proの価格は税込み322,704円になり、搭載されているXeon E5のクロックは3.5GHz、メモリはDDR3の1,866MHzになり、最大消費電力が450Wになる。

このレベルでやりたいことを実現するマシンをDIYしようとすると、私ならヘキサコアでクロック3.2GHzのRyzen 5を選び、メモリはDDR4の2,666MHz overを選択し、最大消費電力について450Wを下回る水準に抑えることを念頭におく。またパフォーマンスを決定する要因の1つであるマシンの価格については100,000円前後に収めるだろう。

そしてマシンの選択に際して、多様な文化の容認・共存といった考え方をバックグラウンドにMac Proを勧めるならば、その立場はLinuxマシンで代替でき、コスト・性能を理由にしてMac Proを勧めるならば、その立場はDIYマシンで代替できることになる。

しかし、それでもMac Proを購入する人達は一定数存在しており、大学関係者にその分布が偏っていることが示唆することの含意は、合理主義より権威主義が支配的な業界の特徴がそこに顕在化した結果であるかもしれないといった視点とともに、Mac Proではないものの「学部のマシンを一新するに際して情報学科の教員が一致団結してMacを導入しました」といったケースでは、初心者に対するサポートを名目に掲げたために却って学生にしわ寄せが来てしまった結果になるかもしれないといったことを考えることがあった。

それでは。

以下の文章はASKAさんのもので、アメリカの動向を眺めつつ今後の論評を目的としながら一時的にここに原文を載せることにした。

700番

2016-01-09

みなさん、お久しぶりです。ASKAです。この度は、私を信じてくれていた皆さんを裏切るような行為をしてしまい、深く深く反省しております。本当に申し訳ありませんでした。心から謝罪をさせていただきます。事件から約1年と半年が経ちました。溢れかえったマスコミ報道の洪水の中で、私を愛してくれたみなさんがどれだけ苦しまれたかを思うと、胸の痛みは最大限に達しております。今回、私には何があったのか、どうしてそうなったかをお伝えしようと思いました。スタッフ、家族、数人の友人など「語るべきではない」と愛情を持って反対する人もいました。反対する人の理由は、私には歌があるから、歌で今後の人生を乗り越えて行くべきだというアドバイスです。もちろん、公開することに同調してくれる人たちもいましす。様々な意見はありましたが、やはり私は皆さんとの絆の中で、あったことを直接私の口から伝えることこそが絆だと感じました。今からここで語ることで、さらに胸を痛める方々もおられることでしょう。「聞きたくなかった」と思われる方々も出てくるでしょう。私は、悩みました。しかし、私は皆さんの前で、優しさに甘え、何もなかったかのような顔で再びパフォーマンスをすることはできません。間違った行いをしてしまったことを認め、人生を悔い改め、その上で皆さんの前に立とうと決心をいたしました。

事件後、私はこの件に関して一切口を開いてきませんでした。それ故、メディアからは「ストリー」や「と、いう情報」「〜らしい」を面白おかしく語られてしまいました。私の犯した「事件の事実」以外、私の目に飛び込んできた関連記事は全部嘘です。ひとつも本当のことはありませんでした。ゴシップメディアとはそういうものなのでしょうが、ここで私が語らなければ、書かれたことが全て本当のこととなって皆さんの胸の中に染み付いてしまいます。これを発表することでの反響は大きなものとなるでしょう。これを読んだメディアがどの部分を切り取って世の中に紹介するか、みなさんよく見ていてください。その上でメディアというものを判断してください。(これを公開するにあたってメディアのバッシングは)覚悟はしております。私は、言い訳のためにこれをお伝えするわけではありません、私の至らなかったことも、全て書き出しました。みなさんがいちばん知りたかった、または知りたくなかった部分です。

私は、何も罪のない一人の女性を犯罪者にしてしまいました。一生苦しみを背負うこととなってしまいました。全て私の不徳の致すところです。私は、その苦しみから逃れるかのように楽曲制作に没頭いたしました。現在、フルアルバム約5枚分の楽曲が揃っています。また、並行して書いていた走り書きではない散文詩は110編を超えました。まだレコード会社、出版会社などはどこも決まっておりません。執行猶予が解けるまで活動するべきではないという意見もあります。しかし、私は活動することを選びました。多くの歌手は年齢とともに声が出なくなり、キーを下げなければ歌えなくなります。私はミックスボイス(表声と裏声を同時に鳴らす)という歌唱法を使っています。高い音でも声が細くならいのは、その手法を用いているからです。今尚発表した楽曲を、そのままのキーで歌うことができています。極めて珍しい例です。しかし、歌うことを休んでしまえば、その手法も使えなくなるでしょう。私は、歌を歌い続けるために歌を歌うことを選びました。多くの批判を浴びることは承知いたしております。私は、私の人生をこれ以上邪魔したくありません。これを読んで私から離れていくリスナーも現れるでしょう。しかし、今私がやらなくてはならないことは、沈黙を守らずに全てを語ることだと思っています。今から語るこの文章の中で、私がいちばん気をつけたことは、私にとって都合の良い語りになってはならないということでした。長い文章になりますが、最後まで読んでいただけることを願っています。 ASKA

1 序章

2 ロンドン

3 kicks

4 ピンチとチャンス

5 韓国ライブ

6 リアルキャスト解散

7 GHB

8 勘違い

9 飯島愛

10 盗聴盗撮

11 覚せい剤

12 音楽関係者

13 恐喝

14 週刊文春

15 エクスタシー

16 逮捕

17 裁判

18 メール

19 後記

20 追記

本の中で

森を見渡す空き地で

ひとりの子供が放り投げた長靴は

涸れた空へと吸い込まれた

僕たちは

もう僕たちではなく

褐色の知恵を振り絞った

昭和の息吹のように

ひとりの力で時代の幅を知ろうとしている

肩を怒らせて寂しがってもダメなんだ

寂しいときには寂しい景色に溶け込まなくてはならないんだ

七月の終焉を迎えようとしている今

間もなくやってくる残された八月の日差しの中を

四月の顔で潜り抜けたいと願う

土色の地球の上に築いた砦では

遠い宇宙の旅に出かけた

はやぶさの帰還を待つように

今日も口をつぐんでる

言いたいことは

真新しい朝の瞬間に生まれる

そしてそれは

カイコのようになって

僕のところにしかやって来ないフリーダムを食べるんだ

走りながら転んでしまった

ざらついた血が膝に滲んだ

僕は瞼の裏から透けて見える太陽に向かって

正直につまずきを伝えるんだ

この本の中で

700番

1.序章

眠りについた真澄の顔を覗き込んだ。つい5分ほど前には、たわいもない話をしていたのだ。私はドアに掛けてあったジャケットを着て、意味もなく部屋を見渡した。30平米ほどの部屋は、いつもキチンと片付けられている。必要なものを探す必要がない。生活用品も装飾品も、まるで自分の定位置を確保しているかのように並んでいる。これは性格なのか、育てられた環境なのか。その徹底さには驚かされる。後は、音を立てぬようドアを閉めて出て行くだけだ。真澄の住むマンションにはエントランスが表と裏と、二箇所ある。どちらから出て行くかは、その日の気分次第だ。その日は裏のドアを開けた。2014年5月17日。午前7時過ぎ。朝の光はもう眩しかった。青山通りでタクシーを拾うためにドアから10歩ほど歩いた。私は普段から下を向いて歩く癖があるので、その男たちを足元から見上げるような仕草になった。目の前に3人の男たちが立ちふさがったのだ。横をすり抜ける隙間も与えられなかった。三人のうち、真ん中に立ったいちばん長身の男が私に向かって声をかけてきた。

「ASKAさんですね。今からご同行願います。」

その時は、男の言った意味がわからなかった。

2.ロンドン

1996年6月。私たちCHAGE&ASKAはロンドンで行われた「MTVアンプラグドライブ」に招かれた。電子音源を使用せず、生楽器のみで演奏するのだ。その演奏形態でプラグを使わないことから「アンプラグド」と呼ばれた。日本国内で行われるアンプラグドライブではなく、世界へ向けての本場のアンプラグドライブであり、アジアのアーティストでは初の出演となるため、我々は沸いた。前年も招待いただいていたのだが、あまりに知名度の高い番組であるために自信の無さもあり、お断りしていたのだ。しかし、その年は違った。「挑戦してみよう」という気になっていた。全世界約60ヵ国放送のお化け番組であった。この年アンプラグドに先行して、アルバム「ONE VOICE」がリリースされていた。マキシ・プリスト、リサ・スタンスフィールド、チャカ・カーン、INXS(イネクセス)のマイケル・ハッチェンス、ボーイ・ジョージ、リチャード・マークスなど総勢12人の海外アーティストがCHAGE&ASKAの楽曲をカバーしたアルバムだ。その12人に私たちが加わった。このアルバムを背景に海外で好まれそうな楽曲、ふたりのバランスなどを考慮し、アンプラグドライブでパフォーマンスする12曲を選んだ。約1時間20分のパフォーマンスだったが、要年なリハーサルを行った。リハーサルではアレンジの面で元スパンダー・バレエのジェス・ベイリーと、意見の衝突もあったが、全てが終わってみれば最高のパフォーマンスだったと肩を抱き合った。

アンプラグドライブはMTVによる完全収録なのだが、当日のミックスダウン(サウンドの最終調整)はアーティストに任されていた。これは非常に有り難かった。勝手に音のバランスを弄られることがないからだ。CHAGEはこの時間を利用してビートルズの出身地である「リバプールに行きたい」と言う。ミックスダウンは私とプロデューサーの北里に一任された。つまらないところでぶつかることがなくなるので、これはこれで良い。3日間かけて作業は終わった。

当時、私たちは「リアルキャスト」という会社を経営していた。その会社にはロンドン支店もあり、海外からなど綿密な情報網があった。先に書いた「ONE VOICE」の制作なども、このリアルキャストロンドンの存在が大きかったのだ。

アンプラグドライブのミックスダウンが終わった夜、リアルキャストロンドンの外国人スタッフが、私にこう言った。

「今夜、クラブで盛り上がりましょう!」

「良いねぇ!行こうか。」

ロンドンのクラブには、日本とはどこか違う臭いのようなものがある。あれはペンキ塗料の臭いなのだろうか。それにイギリス人女性が使用する香水の臭いなども混じって、独特な雰囲気を醸し出している。最初、私はスタッフが踊るのを観ていただけだったのだが、すぐにホールの中央まで手を引かれて行った。30分ほどして私は席に戻った。眺めているだけで十分だったのだ。その時、男が声を掛けてきた。

「ねぇ、これ要らない?」

丸い形をした白い錠剤だった。

「何?これ」

「知らないの?エクスタシーだよ。」

「何?エクスタシーって。」

「これを飲むと気分がハイになるんだ。お酒を飲んで酔った感じだよ。」

当時、私はアルコールが全くの苦手だったので、お酒を飲んでハイになる気分を味わってみたいと思った。

「みんな飲んでるんだよ。ほら、見てみなよ。」

男はトイレの方向を指差した。

そう言えば、クラブに来た時から気になっていたのだが、男性用も女性用も列を成して客が並んでいるのだ。

「人前で飲んじゃダメだよ。トイレに入ってひとりで飲むんだ。これはエチケットだからね。」

みんなエクスタシーを飲むために並んでいるのだと言う。

「これ、一錠いくら?」

「15ポンド」

「2500円ぐらいか・・。じゃあ、1錠頂戴。」

男は、ニコリと笑ってこう言った。

「まずは半分で良いからね。ハイな気分が終わりかけたら、もう半分を飲むんだ。」

「ふ〜ん。」

私は、ペットボトルを掴んで、そのエチケットを実行することになった。トイレに入ると、みんな入れ替わりでドアの向こうに入る。すると、20秒もしないうちに出てくる。用を足してはいないのだ。いや、用と言うのはエクスタシーを飲むということなのだろう。それなら用は足しているということになる。

そして、私の番になった。少しドキドキするも、お酒を飲んで気持ちが良くなるということを味わえるなら、こんな便利なことはない。

男に言われたとおり錠剤を半分に割り、水と共に一気に流し込んだ。

「ハヴァ・グッタイム!」

次の客と入れ替わる。未知のゾーンに足を踏み入れると人は怯える。しかし、額に銃口を突きつけられたわけではないのだ。それよりも自分の知らない自分に出会えることに興味を持った。傷さえ無ければ痛みはない。天国が目の前にあると言われて足を向けない人がいるだろうか。幸せの足し算が始まるのだ。

私は40歳から50歳までタバコを吸った。理由はない。ただ、肺に入れることだけはしなかったのだ。タバコを指に挟んでいるだけで落ち着くことができた。不思議なものだ。遡ると、高校生の時一度だけタバコを吸った事がある。それも一口。もちろん肺に入れる勇気などなかった。その時の罪悪感と言えば、このエクスタシーなど比ではなかった。そのくらい自然に受け入れたのだ。そのまま私は元の席に座った。30分経っても何の変化もない。スタッフは楽しそうに踊っている。

「何だ。ガセじゃないか・・。」

2500円分ドキドキさせてもらったと思えば良い。そして、さらに10分が経過した時だった。何かが突然変わったのだ。体が軽くなってフワフワとして行く。それは衝撃的だった。脳に掛けてあった鎖が外れたのが分かったのだ。見る見る楽しくなって行く。スタッフの居るホールへ行きたくなった。そう思った時には、もう席を立っていた。

「ハイ!ASKA、楽しそうじゃん。」

「そう、楽しい。オレはみんなのことが大好きだ!」

「私たちも、そうだよ!」

日頃、口にしない言葉が堰を切ったように飛び出してくる。どれもが正直な言葉たちだ。照れがない。全てから解放されているのだ。私は幸せの定義とは解放だと思っている。どんなに自由な生活を送っていても、私たちはある一定のルールの中でそれを送っている。

例えば、

「今日からあなたは何をやってもいいよ。全てにおいて許される。正も悪もない。全てがあなたの自由だから。」

と、言われたとしよう。その時あなたは、人間生活、理性、社会のルールから解き放たれて全ての自由を勝ち取り、最高の幸せを感じるはずだ。そんな感覚になり、心は満ち溢れたのだ。スタッフたちとハグをする。隣で踊っていた見知らぬ女性や男性たちともハグをする。周りに居る誰もが良い人に感じた。それがエクスタシーによるものだとは思ったが、こんなに素直になれるなんて最高じゃないか。同時に、

「お酒に酔うってこんなに楽しいのか。素晴らしい!」

私は、人生を半分損して生きて来たような気持ちになった。胸の内を打ち明けるというのは、こんなにも幸せなことなのか。気持ちはどんどん高揚し、当時ロンドンで大流行していたリバレンスの曲「サルバメア」がクラブ中いっぱいに鳴り響き、私は満悦至極した。しかし、ほど間もなくしてハイな気分が薄れてきたのだ。その曲を境に潮が引いて行くように急に寂しくなってゆく。ハイな気分は2時間強続いたことになる。

「ああ、これか・・。」

直ぐに残りの半錠を入れたポケットを弄ったが、無い。どうやら踊っているうちに落としてしまったらしい。私はよくポケットに手を入れる癖があったので、手を入れたり出したりしているうちに無くしてしまったのだろう。しかし、最高の2時間を過ごすことができたのだから、もうそれは良い。そういう諦めがついたのも、また来れば良いと思ったからである。

部屋に戻ってから、

「あれは何だったのだろう」

と、考える。実はその昔、確かに経験したことのある感覚だったのだ。お酒に酔ったという感覚ではないが、あのフワフワと雲の上に居る状態は何だろう。眠れない、眠りたくないという気持ちが身体を支配していた。そのまま、眠りの浅いところを波打つように行ったり来たりしていたのだが、ようやく記憶の場所にたどり着いた。

「あの時のマラソンだ!」

札幌の高校に通っていた時だ。1年生の時だった。学校生全員でフルマラソンをしたことがある。正確には、42.195キロメートルを完歩するというイベントだったのだが、運動部に所属している身では「歩く」という選択技は用意されなかった。何時間かかっても「走り抜く」ということしか与えられていなかったのだ。生徒の多くは最初から歩いている。ダメになればバスが拾ってくれるというので、さほど覚悟がいるほどではなかったろう。しかし、私たち運動部はそれが許されない立場に居た。

「一緒に走ろうな。」

と、言い合った友人とも逸れ、すでに10キロを越えていた。少しずつ苦しくなる。

「これは、どこかでバスに乗せられてしまいそうだ。」

剣道部の顧問の顔が過る。

「いや、頑張らねば。」

走るのを止めた生徒を追い抜いて行く。自分が何番ぐらいで通過しているのかは分からないが、最終ゴールまで案内された看板を見ながら、何キロ地点に居るのかを走りながら計算していた。脇腹こそ痛くなることはなかったが、足が重たくなって行くのが分かる。20キロを過ぎた辺りだった。

「あと、半分以上もあるのか・・。」

苦しい。それでも足は動かしていなければならない。そして、それは間もなく起こった。確かにラインのようなものがあって、そこを越えたのだ。突然身体が軽くなって、フワフワとしてきた。走っていることに多幸感を感じているのだ。

「何だ。これは・・。」

先ほどまでの苦しさが無い。消えた。幸せ一杯だった。

「このままなら何キロでも走れる。100キロだって問題ない!」

走るスピードも2倍になった。ランナーズハイだ。人間はどんなことをやるにしても、力の80パーセントを出し切ったところでリミッターがかかってしまうようになっている。脳が身体を壊させないよう危険信号を発令し、これ以上は無理だと思わせてしまうのだ。つまり、80パーセントを100パーセントと感じるようにできている。そして脳の指令に逆らい、そこを無理に越えると鎖が外れる。残りの20パーセントを使える状態になるのだ。その瞬間身体と気持ちは無敵になる。オリンピックなどでドーピングという言葉を耳にするが、この20パーセントの力を薬で引き出すことを言う。ナチュラルな状態で20パーセントを引き出す。これがスポーツの世界。風邪薬さえも飲めないのだ。

走っているうちに、その20パーセントゾーンに突入した。

しかし、

「100キロも軽い。」

と、思えた気持ちは35キロくらいを超えた地点でだんだんと消滅し、急に身体が重くなってきた。15キロ近くはランナーズハイで乗り切ったことになる。ゴールは4時間台半ばだったと記憶している。あのフワフワ感をクラブで再体験したのだった。

翌日、スタッフに昨晩のことを伝えた。

「ASKA! エクスタシー飲んだの!? あれ最高でしょう?イギリスでは病院で処方してるんだよ。」

「ええ?病院にあるの?」

「正式名称はMDMA。」

「MDMAね。良いこと聞いた。」

そして、私たち CHAGE&ASKAはイギリスを離れ帰国した。

日本に戻ってからは取材ラッシュだった。アジアアーティスト初のアンプラグドライブ出演というタイトルは大きかった。取材陣もレギュラーではない人が増えて行く。椅子があれば座る人が居る。座る人が居れば会話がある。会話は音だ。音は音楽でなければならない。音楽は人と人をつなぐ。こうやって仲間は増えて行った。

間もなくして私は行動に出た。私には東京の脳神経外科で看護師をしている従兄弟がいた。連絡をしたのだ。

「久しぶり。」

「アンプラグド、おめでとう。」

「おお、ありがと。ねぇ、いきなりなんだけど、MDMAという薬を処方してくれないか。」

「MD・・何?」

「MDMA。」

「10錠くらい欲しいんだ。」

「分かった。医師に聞いてみるよ。」

「悪い。頼んだ。」

何の悪気も罪悪感も無かった。日本でも処方しているだとか、していないだとか聞いていたので、確かめる気持ちもあって連絡してみたのだ。

「あれがあれば、もうお酒飲めなくて良い。」

それから数日後、従兄弟から電話があった。

「兄ちゃん、あれ。MDMAね。処方できない。」

「何で?」

「あれ、覚醒剤と同じ麻薬指定されてる薬らしいよ。」

「そんなことない。ロンドンでは普通に処方されてる薬だよ。」

「とにかく医師が出せないって言ってるから、ごめん。」

「そうか・・。仕方ないな。」

「意外と難しいんだな」日本では忘れるしかない。それでも、あれが麻薬であるはずがない。あんなに正直に気持ちを打ち明けられて素直になれる薬なのだ。

私はMDMAの類似モノもあるはずだとネットで検索をした。 MDMAではMDAしか引っかからない。MDAも同様のものらしい。MDMAの紹介や体験談などを語ったページばかりで、販売しているところには辿り着かなかった。次にエクスタシーで検索した。最初にヒットしたのは「EXTCY」という赤い錠剤だった。値段もロンドンのエクスタシーとさほど変わらない。効能は「ネットでは薬事法に触れるので説明できない」と書かれていた。しかし、それを使用した人の発言では「幸せな気持ちで満たされた」と書いてあった。やはり、同種のモノだ。

「エックスティシーか・・。」

だが、購入は止めた。本名を使えば身は隠せても、相手には記録が残るだろう。後々のことを考えるとクリックする気は失せてしまったのだ。

「また、ロンドンに行くことはあるだろうし、そのときやれば良い」

その後は何も無かったかのように音楽活動に専念した。

僕に似たやつら

誰が何と言おうと

カーネギーの法則さ

悩みはひとつじゃない

レゴブロックのようになって

固まり合っている

外すんだ ひとつずつ

悩みなんて

うかつでもろいもんさ

ひとつ鍵が外れたら

一気に心は軽くなる

サザランドアベニューを覚えているかい

ふたりで待ち合わせしたロンドンの一角さ

濡れた君の唇を奪ったのは

間違いなく僕のひとりだった

僕にはいくつも顔があって

どれも同じ顔をしてる

フォグライトに照らされた街並みがとてもきれいだった

唇を奪ったのは罪だったかもしれない

月夜の晩はほどよく影が浮かび上がって

あちらこちらでつぎつぎと事件が起こる

僕によく似たやつらが通る

月夜の晩には

犯人不明の事件が起こる

3.kicks

日本に戻ってから思い出すロンドンは日増しに色濃くなっていた。エクスタシーではない。クラブシーンだ。これまでの自分の音楽は、一般的にラブソングを耳障りの良いメロディで歌う歌手と決めつけられている感があった。ラブソングは自分のベーシックだが、ライブではそうではないシャウト系の楽曲も多い。90年代半ばからバンドサウンドが主流になってきていることを感じていた私は、より一層シャウト系のサウンドに目を向けた。1997年のソロライブ「コンサートツアーID」では、バンドと一体となった男臭のするステージとなった。新しいモノが見え始めている。そのライブの終わりに、

「みなさん、次にお邪魔するときには隣にもうひとり居ますんでよろしく。」

と、締めくくった。いや、締めくくってしまったのだ。

世の中の流れを敏感に感じ取った活動をしたいと願うのは、どのアーティストも同じだろう。この時期CHAGE&ASKAでそれができるであろうか・・。オーディエンスは変わらないモノを求めると言いながら、意外性を求める。

良い意味で「期待を裏切る」というやつだ。ライブ曲を並べてみる。ライブの構成に入ってみたのだ。だが、やはり意外性を体感させることのできる並びにはならない。「CODE NAME 2 SISTER MOON」が最新のアルバムだったが、バンドサウンドを迎え撃つ楽曲は並ばなかった。

「世の中の流行に沿ってリスナーも動いている。いまCHAGE&ASKAをやるのは非常に危険だ。『何か違う』という印象を与えてしまうかもしれない。

まず、バンドサウンドを感じさせるアルバムを作らねば。」

ステージプランナーの久保、総合プロデューサーの渡部、音楽プロデューサーの北里、CHAGE。大いに悩んだ。私はクラブシーンの影響もあり、ソロ楽曲の駒は揃っていくのだが、CHAGE&ASKA用の楽曲は進まなかった。

その頃、ASKAバンドのメンバーと日々音楽談義をしていた。CHAGE&ASKAに欠けていたのはこれだった。顔を付き合わせて音楽の話をすることがなかったのだ。スタッフはそれを願ったが、それは実現しなかった。結局、ツアー発表のギリギリ間際になって、今回のツアーは見送ろうという判断を下した。断腸の思いだったが、CHAGE&ASKAをこれからも継続させるためには正しい判断だった。今振り返っても、あの時の判断に間違いはなかったと言える。

その後、直ぐにソロ活動を発表した。「次はふたりでお邪魔する」と公言しておきながらソロに切り替えることで、多くの批判を浴びることになるだろうと予測してはいたが、予測以上にそれは強かった。しかし、リスナーに気弱なところや本当の理由は語れない。批判を押しのける形でのソロ活動となった。

私は、書き始めていた楽曲を引っ下げてスタジオに入った。曲のテイストから、このアルバムはロンドンで録音しようという結論に達した。楽曲のベースメントは日本で録音し、オーバーダビング系はロンドンで行なうという手法だ。ライブを意識したクラブサウンドとロックの融合だ。その変貌に固定リスナーは困惑するかもしれない。しかし、ソロアルバムはあくまで実験だ。後に名盤と呼ばれるアルバムになることを信じて作業に励んだ。

ロンドン滞在中クラブに行くこともなく、リリース予定に間に合う最後の日までスタジオに入った。そしてアルバム「Kicks」(刺激)が出来上がった。ライブリハーサルではオーディエンスの顔が浮かぶ。賛否の否はあるだろうが、装甲車のように否をなぎ倒して行く構えでツアーに臨んだ。ライブはどの会場も盛り上がった。新しい手応えだ。前回の「IDライブ」の反響がそうさせたのか、この「kicksライブ」頃から一気に男性客が増えた。同性に指示されることは大きな喜びだ。そして、ロンドンからライブ撮影チームがやって来た。大阪城ホール4日間の後半日、3日目、4日目がライブ映像のシューティング日となっていたのだ。しかし、この日のライブがその後のアーティスト活動を大きく左右する出来事となってしまうことになるとは思っていなかった。

1日、2日目はいつもと変わりのないライブだった。中1日が喉を休ませるためのスケジュール構成になっていた。ところが、その休みの日に風邪を引いてしまったのだ。シャウト曲が並んだステージであったため、元々喉にかける負担は大きかった。そんな時に風邪を引いてしまったのだ。ロンドンからの撮影チームは綿密な打ち合わせを終えており、すでに設営に入っている。風邪を引いたからと言って、今更ライブを飛ばすわけにはとてもいかない。3日目のシューティング日のリハーサルは、少しでも喉を温めるため念入りに行った。普通は喉を庇って消耗しないようにやるのだろうが、私の場合は違っていた。歌って、歌って喉を開いて行く。リハーサルと本番の区別が無い。これはデビュー当時からのスタイルだった。その日は特に力を入れた。リハーサル終了間際でようやく声は出始めた。そのライブでは会場の真ん中から登場する演出になっていた。心中穏やかではないままライブは始まった。1曲目にオーディエンスのど真ん中で「同じ時代を」のフレーズをアコースティックギター1本で歌い、花道をエンドステージ中央に向かう。ところが、リハーサルで開きかけていた喉が開演までに冷えて元に戻ってしまっていたのだ。声が出ない。ライブは始まっている。だが、そんなことで躊躇してはいられないのだ。オーディエンスが見守る中、ライブは進んで行った。声が思うように操れない。それでもシャウトした。ステージ上で与えられた唯一の防御策は「怯まないで歌う」ということだけなのだ。最悪のコンディションだが、時間の進む方向どおりにシャウトを続けた。翌日も同じように酷かった。あのライブを作品としてリリースしたのは、それでも気迫が乗り移っていたと確信したからだ。

あばよ

柔らかい音を織って

メロディと奇妙な出会いをする

青春の意味を計ることが出来ない人には

世情の汚れを落とす淡い石鹸と優美な希望をあげよう

僕は歌うたいだ

僕は歴史の不透明だ

僕の内部は空洞で

いつもからんころんと鳴っている

それがどうした

ひもじいか

「いつまでも青春」

なんてフレーズは

「バケツをひっくり返したような雨」

の

使い古された比喩のようで恥ずかしい

僕の名は確実に歳をとる

未来の名がいつか屈辱されたときには

「おーまいがっと」と呟けばいいさ

どこまでやれるか

誰かが決めることじゃない

夕焼けに染まった夕立あとの地面に昇り立つ陽炎の中で

「あばよ」と笑って去ればいい

4.ピンチとチャンス

風邪はライブの2日間だけだったかのように、その日が過ぎると嘘のように治った。6日後の横浜アリーナでは、いつもどおりのライブができたが、体力の消耗が激しかった。必要以上に力まないと声が出ないのだ。自分自身に違和感を感じながらのライブだった。そして、ツアーは終了。

数日間の休養を取った後、CHAGE&ASKAの楽曲制作に入った。ピアノの前で声を出し始めるのだが、ハイトーンが出ない。いつもは力むことなく「ラ」まで声が出るのだが、どんなに頑張っても「ファ」までしか出ない。こんな日もあるのかと、その日は作曲を諦めた。翌日も、そして更に翌日も事態は変わらなかった。声が出ないのだ。一般のカラオケで歌っている人の方が勝っている。私は病院へ向かった。多くの声楽家などが訪れる病院だ。

「先生、ポリープはありませんか?」

できるだけ慎重に視てもらおうと、大きく口を開け声帯を開け閉めした。

「無いねぇ。少し赤いけど問題は無いよ。」

「右側が完全に利き声帯だね。左右の声帯のバランスが非常に悪い。」

それは以前から知っていた。長年の歌手生活の中でそれがさらに進んでいたのだ。思い当たることがある。昔から高音を出そうとすると、左に顔を傾けるのだ。これは単なる癖だと思い込んでいたが、右側の声帯を使うための無意識な動作だったようだ。右側の発達に比べ、左の声帯が極めて幼いということだった。先日の風邪を押した無理なライブの所為で、右側の声帯がやられてしまったのだ。もう元には戻らないかもしれないと気弱になった。そして、声の出ない日々は続いた。

その昔、ギターで作曲が出来なくなってしまったときに、同じような思いをしたことがある。あのときは、どうせ活動を諦めるのだったら悔いの無いよう、作曲法を変えてみようと思い、弾けもしないのに鍵盤楽器を買ったのだ。鍵盤ではコードが分からないため、指先2本で音を弄った。それから少しずつ鍵盤を押さえる指の数が増え、やっと作曲出来るくらいに動かせるようになった。初めてピアノで作った曲が「ムーンライトブルース」だ。その後、慣れてくると楽曲の量産体制に入った。調子の良し悪しなど関係なく、どんな時も曲ができた。ギターでは上手く聞こえなかった分数コードが、はっきりと聴こえるのだ。これは大きかった。少しずつ鍵盤が分かってくると、見たままがコードだというところに落ち着いた。ギターでは曲が出来ないというピンチを鍵盤でチャンスに変えたのだ。

声の出ないピンチをチャンスに変える方法はないかと考えた。キーを下げなければ、いままでの歌は歌えなくなってしまう。どんなに首を傾けても出ないものは出ない。

「右側か・・。」

その時、頭の中で閃いたものがあった。

「左の声帯が幼いって言ってたよな・・。」

幼いなら、成長させれば良い。早速、その日から左の声帯で歌う練習が始まった。まずは普通に歌ってみる。すると、確かに右側から息が出ているような感覚があるのだ。意識しながら歌う。なんとか左にシフト出来ないものかと躍起になった。それを初めて5日目。ようやく左で歌う感覚が生まれてきた。ただ、声が細いのだ。喋る時も意識して左の声帯を使った。成長していないだけに、音程が取りづらい。気がつけば右の声帯で歌おうとしている。それを意識して左に変える。そんな日々が続いた。翌年の99年にはCHAGE&ASKAの20周年を迎えることになる。どうしても、左の声帯を成長さなければならないのだ。高い声が出ている時は左の声帯を上手く使っている時。馬力のある低い声の成分を感じる時は右の声帯を使っている時。20周年はファンクラブ会員限定のアコースティックライブとなった。声の調子がそうさせた訳ではない。アンプラグドのあの感触を今一度というコンセプトだった。99年6月に行われたライブだったが、リハーサルの時には両方の声帯が鳴ってしまう状態だった。それでも左で歌うことが随分自然になってきている。オーディエンスは敏感だ。この年のライブ頃から私の声の調子がオーディエンスに語られるようになって行った。私が左の声帯にシフトしていることを知っているのは極身内の人間だけだ。同99年「電光石火」。2000年、福岡で行われた「COUNTDOWN 千年夜一夜ライブ 」など、発声を模索しながらのライブが続いた。

僕のジャム

簡単なことさ

喜びと怒りと哀しみと楽しみ

それから手のひらいっぱいの

夢と希望を

大きな日曜日に放り込んで

ゆっくりゆっくりかき混ぜる

月曜のへたを取り

火曜に砂糖をまぶして火にかける

少々の水曜の

アクが浮かんできても

アクは気にせず木曜の鍋で沸騰させる

金曜にレモンを加え

土曜の瓶に詰め込んで蓋をする

あとは幸せ考えてたら

ほら僕のジャムのできあがり

簡単なことさ

5.韓国ライブ

2000年。韓国でライブをやることになった。突然、韓国政府から招待されたのだ。日韓の音楽の架け橋になるアーティストをずっと探していたのだと言う。韓国側の関係者は、数年に渡り日本のいろんなミュージシャンのライブに足を運んでいた。私たちに白羽の矢が立ったのは、福岡のCOUNTDOWN LIVEだった。私たちは韓国政府に招かれ、大統領官邸「青瓦台」で大統領令夫人と会うことになる。

「コンサート頑張ってくださいね。応援していますよ。」

優しい眼差しで声をかけてくださった。

当時、日本と韓国は2002年に合同で開催されるサーカーのワールドカップを成功させるために国同士が動き出した。それまで歴史問題で距離のあった両国ではあったが、スポーツや音楽などの民間交流にそれは託された。政治では埋まらない溝を文化で埋めようという試みだったのだ。

私には以前から不思議に思っていることがあった。私ひとりではそうはならない。CHAGEひとりでもそうはならない。しかし、二人が並ぶと相手が扉を開いてくれるのだ。中国でもそうだった。放送局のトップと面談したときだった。トップは三人だけで話がしたいと言う。スタッフも通訳も席を外してくれと言う。私たちはひとつの部屋へ誘導された。何故三人だけなのだろうか。ソファに座る。そして、とても穏やかな口調でこう言われたのだ。

「私は日本人が大嫌いです。」

流暢な日本語で冒頭から否定されたのだ。私たちは息を飲んだ。どうにも反応が出来ない。私はきゅっと口を結んで笑顔を返すのがやっとだった。歴史は根深い。話は続けられた。どんなことを言われても真摯に対応しようと思った。今、試されている。アジアに試されている。

「これは生理的なことだからしょうがない。しかし、あなたたちだけは不思議とそうじゃない。私にも分からない。中国でのコンサートを全面的に応援します。」

椅子から立って握手を求められたのだ。日に照らされた荒れ地に恵みの雨が降り注いだような瞬間だった。最初にやるのは本当に大変だ。相手国のスタッフとコミュニケーションを取りながら人間関係を一から積み上げて行かなくてはならない。マスコミも味方につけなければならない。勇気と覚悟、情熱と敬意で臨んだ。しかし、何よりも懸念しなくてはならないことがひとつあった。失敗するかもしれないということだ。ライブは出来ても成功は約束されていない。常にリスクに対するダメージコントロールを考えながらの異国ライブだった。失敗はその後の日本での活動に大きく響いてしまう。いつも、いつもスタッフの苦労は計り知れなかった。間もなく韓国が門を開きそうだという情報は入ってきていたが、乗り越えるバリケードは高いだろう。これまでの苦労を考えると、韓国ライブに関しては手を挙げる気持ちにはなっていなかった。寧ろ、誰かが敷いてくれたレールの上を後から走って行くことを望んでいた。かける労力も金銭も、圧倒的に楽だからである。ところが、前触れも無く韓国政府に招待され、我々が赴くとその場で日韓の親善大使に任命された。二度目に訪韓した際には、日本の音楽協会が足を運んでも会えなかった、南北会談の影の立役者パク・チオンさんが我々を迎えてくれたのだ。取材の最中などにも顔を出してくれた。自分の足は自分できちんと使わねばならない。韓国女性基金団体が、私たちCHAGE&ASKAを見つけてくれたことに心から応えようと思った。

女性基金団体と言えばこういうことがあった。取材の時だった。ジャーナリストが慰安婦問題を突きつけてきたのだ。一瞬言葉を失った。その時だった。女性基金のスタッフが咄嗟に飛び込んで庇ってくれた。「取材では慰安婦問題には触れない」という約束が交わされていたのだ。しかし、突発的に起こった出来事を打ち消すことは、もはやできなかった。発言を求められる場がそこに生まれてしまったのだ。我々はクレームをつけるスタッフを制して、世代の歴史観を自分たちの言葉で説明した。話が終わった時だった。スタッフのひとりが涙をポロポロ流しながら手を握ってきたのだ。春先のような手の温もりだった。

帰国すると、我々のプロデューサーである渡部はその足で日本音楽事業協会。通称「音事協」へ報告に行った。それまで「音事協」では韓国音楽協会と一緒になり、韓国ライブを実現させる第一号日本人アーティストを数年間かけ、水面下で探し合っていたのだ。取り分け韓国は慎重になっていた。

後に韓国スタッフが話してくれたのだが、私たちCHAGE&ASKA、そして渡部の日本でのすべての行動は「KCIA」(韓国中央情報部)に監視されていたのだった。出生、生い立ち。全て調べられていた。スキャンダラスなことが、ひとつもあってはならなかったのだ。約1ヶ月間の監視だったという。私には心当たりがあった。実は韓国政府に招待される少し前に、私の自宅側に無線機を積んだ車が1週間ほど停まっていたのだ。気になった私は知り合いの警察官に頼んで、毎日3時間おきに家の周りをパトロールしてもらった。韓国はそれほど慎重になって、日韓幕開けのアーティストを探していたのだ。その後、私たちは無事記者会見を終え、韓国でライブをやることを正式に発表した。ただ、大きな問題があった。韓国では日本楽曲のCD発売が解禁になっていなかったのだ。オンエアーもされていない。台湾ではライブ直前に解禁になった。韓国ではそうはならなかった。楽曲プロモーションが出来ない。アンダーグラウンドでは広がっていたのだが、所詮アンダーグラウンドはアンダーグラウンド。メジャー展開でのコンサートプロモーションが出来ない。急遽、我々は国外でリリースしていた「Something There」とアルバム「One Voice」をプロモーションの軸に切り替え、洋楽アーティストとして乗り込んで行った。日本国内で英語曲をリリースしたとき、多くの批判を浴びたが、あれがなければ韓国ライブのプロモーションは何も出来ないままで終わっていた。ライブは8月26,27日の2日間、1万人収容のオリンピック公園チャムシル体操競技場で行われることになった。このライブには口にできない秘話がある。これは我々が活動を引退した時に話すこととしよう。

そういうこと

そういうことで

そうしておいて

そうでなければ

そうなんだ

そうしたら

そうは言えまい

そういうわけで

そうなった

本当のことを嘘のように言い

嘘のことを本当のように言う

口に出したら

ただの負け

つまり

そういうことだ

6.リアルキャスト解散

異国でのライブを楽しむことに喜びを感じてくれるファンが、日本から約5千人、韓国へと足を運んだ。テレビや新聞などでは「半分が日本人だった」と伝えたが、それは大きな間違いだ。2日間で5千人なのだ。1万人の会場は2千5百人の日本人と7千5百人の韓国人客で、両日席が埋まった。

韓国ライブのすぐ後、それまで経営してきたリアルキャストは事情によって解散した。止むことのできない事情があった。写真雑誌「FLASH」の報道で「韓国ライブが失敗した」と事実のように語られてしまったのだ。韓国ライブはスポンサー「NEC」「JAL」の協力を得て大成功を収めた。「FLASH」は「ライブの失敗で会社が大赤字を出したのが会社解散の原因」だと書いた。

韓国ライブのDVDをリリースしなかったことが、そう思わせた原因だったのかもしれない。我々は、あの歴史的なライブをビジネスにしてはならないと考えた。自分たちのアーティストプロモーションに利用してはならないと思ったのだ。ライブから15年が経った。そろそろ全編を公開しても良い時期に入ったのではないかと考えている。憶測だけで書かれた記事が業界や世間へ、それが本当のことのように広がってしまった。ワイドショーなども信じる始末なのだ。どこも何も調べてはいない。

我々リアルキャストの株主は、CHAGE,ASKA,YAMAHAで構成されていた。2000年5月にYAMAHAがレコード会社を設立することになったのだ。私はレコード会社設立に反対だった。しかし、話は軽快に進んで行った。レコード会社の役員にはリアルキャストの渡部もいた。レコード会社設立に伴って、 YAMAHAに移籍して欲しいと声をかけられた。私は「キャニオンレコード」から「東芝EMI」に移籍したばかりの身であったので、それを丁寧にお断りした。その後、「三顧の礼」ではないが、幾度となくそのやりとりは交わされた。移籍交渉をしてくる相手はデビュー間もない頃からのYAMAHAのスタッフだ。散々お世話になった。そんなスタッフの交渉にいつまでも首を横に振ることはできなかった。

「分かりました。まずはソロということでいいですか?新会社だからと言って、ミスは許されません。ソロで事故が起こった場合は、すぐに他のメジャーレーベルに移籍します。母体であるCHAGE&ASKAで怪我するわけにはいかないのです。」

全て納得したという発言を聞き、先のことを約束として「東芝EMI」からYAMAHAへ移籍することになった。「未来の音楽業界は冷える」「そのうちコピーの時代に突入し、やがて何らかの方法で音源がリスナーの元へ送信されるようになる」「このまま、この状態が進んで行けば『1曲10円』または『ただ』になって行くだろう。そうなれば、アーティストは消えて行く」と、ライブなどでも公言してきただけに、心中、新会社移籍は不安だった。しかし、新しいところには活気もある。ASKAソロをYAMAHAレーベル第1弾にしたいと言う。まだ、シングル曲も出来てない時であった。机上の空論ではあったが、戦略などを含めた宣伝展開など初々しくも頼もしく感じた。間もなくして、私は「good time」という楽曲を仕上げた。

リリース後、一部のファンからは「勢いがない」「暗い」など、手痛い批評も浴びたが、私の楽曲のなかでは、最もよくできた楽曲のひとつとして捉えている。今も尚、その気持ちは変わらない。ミックスダウン前に、いわゆる完パケ前にタイアップが付いた。日本テレビ「知ってるつもり」のエンディングテーマだ。通常1クール(3ヶ月)なのだが、2クールのタイアップとなった。出足は好調のように感じられた。ただ、気になることがあった。「リリース前の数ヶ月間、ラジオなどでは流れまくります。」と言われた割に反応が無い。新曲のリリースになると友人知人から、必ず「聴いた」という連絡が入るのだ。2000年と言えば、まだやっとネットが広がり始めた頃。ネット上の反応は気にしないように言われたが「新曲を聴いた」という反応がネット上に無かったことには一抹の不安を覚えた。ラジオ局にはすでに配り終えていると言う。なのに、ローテーションされている気配が無い。リリース直前に分かったことだが、ラジオ局には確かに配られていた。ただ、上層部に配られていて、いちばん肝心な現場にシングル「good time」が無かったのだ。これではかからないはずだ。

そして、リリース日。友人から「シングルがショップに置いてない」という連絡が入った。買えないと言う。1週間経っても事態は変わらなかった。ネットやファンから貰う手紙にも同じようなことが書いてある。驚いたことに、ショップではインディーズ扱いになっていたのだ。只事ではない。担当を呼んで説明を求めた。担当は、ポツリポツリと語り始めた。元々2万5千枚しか用意していなかったことは、少し前に聞かされていた。余りの底枚数にショックだった。イニシャル(レコードショップの売り上げ予想予約)が付かないと言う。インディーズ扱いでは仕方がない。それでも「何故だろう」という疑問は深くなって行った。そして、更に悪いことが起こっていた。流通を怠ったのだと言う。ショップがバックオーダーをする手法がなかったということが原因だった。1枚バックオーダーをするのに、宅急便を使わなければならなかったのだ。送料だけでショップの売り上げはマイナスとなる。どこからもバックオーダーは無かった。結局「good time」は2万5千枚で終了となった。今でこそ、しっかりとした基盤を築いてるYAMAHAだが、新会社設立当時には、そういうことがあったのだ。事態を重症と受け止めた私は、約束どおり移籍の意を伝えた。

これがソロで良かった。これがCHAGE&ASKAのリリースであったなら、語るに落ちる不名誉な記録だ。そして、YAMAHAを離れるにあたり重篤な問題があった。我々の事務所社長であり、プロデューサーでもあるリアルキャストの渡部がYAMAHAレーベルの役員になっていたからだ。責任の所在は当然渡部にも行く。株式も含めてYAMAHAから完全離脱した後、渡部が社長であるリアルキャストを存続させるわけには行かなくなった。誰々の所為にはしたくなかったのだ。誰かが責任を取るという方法は選ばず、みんなで会社を解散しようということになった。これが会社解散の理由だ。我々はリアルキャスト時代に、別会社として立ち上げていたロックダムに一時預かりのような形で事務所移籍をした。渡部もYAMAHAの役員を辞め、兼ねてからヘッドハンティングされていた会社の代表となった。

自分が自分であるために

したがって

もはや痛みは無い

新聞に載らない歴史など

誰も興味はもたないのだ

事のついでに

生きてやろうか

失ったものを

懐かしいと言うな

椅子に座ったまま老いるのは嫌だ

立って周りを見渡しながら老いるのだ

ここは素敵だぞ

いつだってそう言っていたい

あかんべーを忘れるな

自分が自分であるために

7.GHB

相変わらず声の調子、歌唱法はなかなか安定しなかったが、休むことはしなかった。いろんな人から休養を勧められたが、このまま休むと歌うたいの声ではなくなるような気がしてならなかったのだ。ツアーは84本、71本、51本と4年間で3ツアーを決行した。ツアー毎に左の声帯は成長している。高音はもう問題ない。ただ、私がいちばん得意とするミックスボイスを使うときに、一瞬中高域で声が割れる。いちばん多用するところだ。調子には波があった。前日に調子が良いと、翌日はつい右の声帯を使ってしまうのだ。ライブに集中するのか、喉に集中するのか。今は喉に集中しなくてはならないのは分かっているのだが、ライブに気が入るとつい右を使ってしまう。そうすると声が割れる。一長一短だった。しかし、それも2006年を境に安定してきた。意識しなくとも左で歌うようになっていたのだ。これで声が割れることは無くなった。

90年代初頭、大阪でライブをやっていた時に同じく、大相撲大阪場所が行われていた。ライブ終了後、知人の相撲取りに連れられて夜の街に繰り出した。街はバブルで浮かれていた。その店のオーナーは柳田という人物だった。トロピカルな店構えをしており、そこそこ席は埋まっていた。知人の紹介でもあり、私は直ぐに柳田と親しくなった。柳田は大阪のライブの度に顔を出してくれた。決まってその夜は食事を共にした。人当たりの良いおっちゃんは話しやすかった。その後、交際は数年続く。後にこの人物とは事件を共有することになる。

98年、喉を壊していた私は、そのうちオフステージの付き合いも悪くなりホテルに籠るようになっていた。寝つきも悪い。そのころ医者から睡眠導入剤「エリミン」を処方された。それを飲むと10分ほどで効果が現れるのだ。有り難かった。

そんな話を友人としていたら、

「GHBというのがありますよ。」

と言う。

「何?GHBって。」

「アフリカ産で、小さじ擦り切れ一杯を水やジュースに溶かして飲めば爆睡できるんです。」

俄然、興味を持った。

「どのくらい眠れる?」

「3時間きっかりで目が覚めるんですけど、10時間分の睡眠がとれるんですよ。」

「それって、最高じゃないか。」

「オレ、今度購入しようと思ってるんですけど、一緒にオーダーします?」

「頼む、頼む。すごく興味がある。」

ネットで検索すると、常用性はないと書いてある。身体に良いことばかりが説明されていた。

それから3週間ほどして、それは届いた。箱を開けると幅はCDくらいのサイズで縦10センチくらいの円柱型の入れ物に入っていた。容器には「gamma-Hydroxybutyric acid」と書いてある。

「ガンマヒドロキシ酪酸」

元々脳内にある物質GABAに変化する。副作用は「若返り」。アルコールと併用すると、効果が3倍になり昏睡状態に陥るため、併用は避けるようにと書いてあった。

白い粉末状のものが容器一杯に詰めてあった。その夜、私は言われたとおり、付属されていたスプーン一杯を水に溶かし、それを飲んでみた。食塩水のような味だった。15分くらい経った頃だろうか。目が泳いできたのが分かる。景色が揺らぐのだ。と、同時に幸せな気持ちで満たされた。

「これって、あのエクスタシーの時と似てるじゃないか。」

忘れていた感覚が呼び戻ってきた。それから私はそのままベッドに入った。すぐに意識はなくなり、目が覚めた時には頭がすっきりしていた。枕元の時計を見ると、きっかり3時間が経っている。

「すごい!効能どおりだ。」

そのように、一瞬は目が覚めるのだが、そのまま朝までぐっすりと寝直すことが出来た。私は、毎晩のようにそれを摂取した。なにせ、副作用が「若返り」なのである。

しかし、それは長くは続かなかった。アメリカのFDA(アメリカ食品医薬品局)が、世界へ向けて発売を禁止したのだ。アメリカ内で GHBを飲まされた女性が昏睡状態になってしまい、レイプされたのが切っ掛けとなった。日本では2001年11月に麻薬指定となった。現在、ヨーロッパの医者たちが集まってGHBの解放をFDAに要求している。身体に良いものとして判断しているからだ。

希望

守るべきものを考えてみたのだが

思考はメダカのようになって泳いで行った

思いつく言葉を並べてみたのだが

間違いだったと言わなくてはならなくなった

不正解は不誠実だ

生きる方向は時間の進む方向と一緒

感触はないが感じることはできる

裂け目が開くように夜が明け

私は時間の隙間に潜り込む

どんなときもちゃんとそこにあるのは分かっているのだ

希望だけは始末できない

8.勘違い

2006年のツアー「My Game is ASKA」の時だっただろうか。札幌での出来事だった。私は中学1年夏から高校2年の夏まで北海道の千歳に住んでいたこともあり、札幌でのライブの時は、友人で楽屋がいっぱいになる。その日もそうだった。アポイントを取っていない友人が、突然訪ねてくるのだ。友人と話をしている時、イベンターが割って入った。

「ASKAさん。斎藤さんという方がお見えになっていますが・・。」

「ああ、斎藤ね。構いません。入れて下さい。」

中学2年の時からの千歳の大親友が、楽屋を訪ねてきた。そいつとは、2015年5月25日から31日まで、沖縄、そして与那国島にある海底遺跡をスキューバダイビングで見てきたばかり。本当にもう長い友人だ。そんな久しぶりの友人たちとライブ後に立ち話をするのが楽しみのひとつになっている。いつもそれは1時間ほど続く。CHAGE&ASKAで訪れる際には「付き合っていられない」とばかり、CHAGEは先にホテルへ帰る。いつものことだ。話が終わると、皆友人たちはひとりひとり楽屋を後にする。少しずつ数が少なくなって行く。

途中から気になっていたのだが「あの人は誰だろう?」という面会人が、楽屋の隅にいる。とうとう最後の面会人となった。どう声をかけて良いやらわからない。

「えー・・失礼ですが?」

「斎藤と申します。関係者口で名前を言ったら入れてもらえたんで。」

斎藤違いだ・・。確かに自分が楽屋に通すよう許可した。千歳の斎藤だとばかり思っていた。

「ああ、そうですか・・。」

「この子が熱烈なファンなんですよ。写真一枚いいですか?」

ここまで来て「勘違いだ。帰ってくれ」とは言えない。1時間以上も待っていたのだ。

「分かりました。ここへは事前にアポイントがないと入れないんです。」

「そうですかぁ。分かりました。」

その夜、札幌で店をやっている友人が、どうしても連れて行きたい店があるというので、バンドメンバーを誘い行動を共にした。それは、すすきのにあるビルの地下1階にあった。思うに「ASKAを必ず連れてくる」とかなんとか、言っていたのだろう。友人の顔を立てるくらいは構わないだろうと思った。特別大きな店ではなかったが、深々と座れるソファが店内を占有していた。お客さんは入っており、エントランスから入って中央奥にある柱の隣しか空いていない。我々は5人で訪れたため、ソファは狭く感じていた。すると、隣のお客さんから声をかけられた。

「ASKAさんじゃないですか!」

あれ・・。この人、さっきの・・。

「あ、斉藤さん。」

こんな偶然があるのか・・。本当に、驚いたのだ。

「先ほどは失礼いたしました。狭いでしょ?こっち、こっちで一緒に飲みましょう。」

私は、こういう押しに弱いのだ。すぐ隣に座っているのに無視はできない。

「ここ、オレの店なんですよ。」

「ええ?そうなんですか。」

「いやぁ、今日のコンサート良かったなぁ。」

少しお酒も入っているのか、饒舌だった。それからバンドのメンバーも会話に加わり、席を共にする形となった。

「オレ、漁師やってるんですよ。」

「え?店やってるんでしょ?」

「そう、この店もやってるの。」

「漁師さんで、店持ちですか。」

斉藤の話は独特の間が面白く。皆一緒になって笑った。

「ね、直ぐに海産物送るから、ちょっと送り先書いて。」

「いやいや、良いですよ。ありがとうございます。」

「書いてってば。今日のお詫びも兼ねてるから。」

「いやいや、大丈夫です。」

「それでは、オレの気がすまないから。」

押しには弱い・・。この人は引かないだろう。

その時、私は事務所の住所が出てこなかった。事務所の住所などを書く機会がないため番地までは知らなかったのだ。同時に、事務所に魚が届いても迷惑になるだろうと思い、仕方なく自宅の住所を書いた。電話番号は事務所にした。

東京に戻り、3日ほど経つとクール宅急便が届いた。送り名は「斉藤和夫」となっている。

「和夫って言うんだ・・。」

二段重ねになった発泡スチロール箱の中には、北海道から海産物がびっしりと詰められていた。私は迷ったが、やはりお礼の電話はしなくてはならないだろう。家の電話を使おうとしたのだが、教えた番号とは違う。警戒したと受け取られると嫌な気持ちにさせるだろう。私は携帯から電話をした。

「いいから、いいから。今度札幌に来たときには、また一緒に飲もうねぇ。」

「ええ・・。その時にはまた。」

それから斉藤は、ちょくちょく電話をかけてくるようになった。雰囲気を作るのが上手い人で、こちらもついつい乗ってしまう。飲んでいる席からの電話が多かった。そして2009年、「CONCERT TOUR WALK」で再会することになる。

ライブはいつもどおりだった。食事後、電話が鳴る。

「ASKA? 斉藤だけど、ちょっと一緒に飲まない?」

別に予定の無かった私は、勘違いから知り合う切っ掛けとなった、その千歳の斉藤やバンドメンバーを連れて合流した。指定された場所にタクシーで向かうと、信号機の側にもう斉藤は立っていた。

「久しぶり。ってな感じじゃないか。電話で話してるもんね。」

と、私が言う。

「そうだね。こっちこっち。」

前回遭遇した店ではなかった。

「ここ、オレの店なんだよ。」

「はい?ここもそうなんだ?」

斉藤も友人連れだった。

「いやー、魚が捕れなくってさー。」

「それで、こっちで稼いでるんだ?」

「そう。」

すすきのに2軒も店を持っていることに驚いた。漁師さんというのは稼いでいるものなんだなと感心したのだ。実業家として成功しているのかもしれない。いったい、どれくらいの大きさの船に乗ってるんだろう・・。メンバーにも気を遣ってくれる。メンバーが楽しそうだと私も嬉しい。1時間ほど居ただろうか。

「斉藤さん、そろそろ帰るよ。」

「すみません。ここ会計お願いします。」

すかさず、斉藤が、

「ここはいいから。オレに奢らせて。」

「いやいや、困る。ちゃんと取ってもらわなきゃ。」

私は、タニマチのような付き合い方はしたくなかった。自分の分は自分で払う。従来、奢られるのが苦手なのだ。

「そっか。悪いねぇ。ありがとう。」

店を出てメンバーはホテルへ。私は札幌に持っているマンションへと帰った。

そのマンションでは、度々作曲合宿が行われる。メンバーと泊まり込みで音楽漬けになるのだ。「UNI-VERS」「SCRAMBLE」「いろんな人が歌ってきたように」他、未発表曲など、みんなここで作られた。私のメロディの思いつきで、アレンジも同時進行で進んで行く。ギターの鈴川は食事も担当してくれる。これがプロ並みで、食事も作曲合宿の醍醐味だ。そんな札幌滞在中に偶然斉藤から電話が鳴った。不思議と滞在中に連絡がある。

「斉藤さん、本当は航空会社にでも勤めてるんじゃないの?」

「なんで?」

「あんまりにビンゴだからさ。いま札幌にいるんだ。メンバーも一緒だよ。」

「それなら、出てきてくれなきゃ。」

メンバーに聞く。

「ちょっと休憩しようか。缶詰状態だもんな。」

「顔出して帰ってこよう。続きはその後で。」

指定された店に行くと、斉藤はひとりだった。

「よう、ASKA。」

「斉藤さん、鼻が利くねぇ。」

「ここ斉藤さんの店だったりして。」

「そうだよ。」

メンバーも驚いてる。

「店、何軒持ってるの?」

「わっかんねぇ。」

「船には乗ってないんじゃいの?」

「ああ。しばらく乗ってないなぁ。」

この時、何かが変だと思わなければならなかったのだ。ひとりの漁師が、すすきのに分からないほど店が持てる訳がない。話の中で著名なベテランシンガーの名前なども飛び出した。

「ええ?○○さんと知り合いなんだ?」

「ああ、一昨日も飲んだばっかり。あいつ、カラオケが好きで止まんねぇんだよ。ずーっとひとりで歌ってる。」

この人、何者なんだろう・・。話は面白いし、気は優しいし、まぁただのよく言う芸能人好きなのかもしれないなと思ったのだ。

小一時間ほどして、帰ることになった。

「ASKA、オレの車使って。」

「いやいや、タクシーで帰る。」

「もう、運転手に言ってあっから。」

運転手・・。外に出ると白のメルセデスの前で、スーツを着た青年が立っていた。

「困ったなぁ。」

「大丈夫。こいつもじっと待ってるより、運転してた方が楽なんだから。」

「ASKA、マンションでしょ?」

我々は、送ってもらうことになった。

「いつまで、居るの?」

「明後日ぐらいかな。オレはもう一泊する予定だけど。」

「それじゃ、そのときまた連絡するよ。」

部屋に戻ってからの話は斉藤の素性についてとなった。

「ただ者じゃないよね。」

「この不景気なときに、羽振り良すぎだと思いませんか?」

「確かに・・。」

「でも、○○さんや○○さんも知ってるって言うし、危険な感じはしないですよね。」

「ヤクザだったりして。」

「いやー、そりゃないだろ。あのキャラは。宝くじでも当てたんじゃないか。」

斉藤談義は尽きなかった。

「さ、そろそろ続きやろっか。」

予定の日数を終え、とっ散らかった部屋は元どおりに片付き、メンバーは東京に戻った。

私ひとりが残る意味はさしてないのだが、この部屋の空間が好きなので、いつも最後はひとりになってから帰る。

友人が遊びに来ることも珍しくはなかったのだ。その夜は、ひとりだった。11時過ぎに電話が鳴った。斉藤だ。

「ASKA、何してるのー?」

「いや、別に。ボーっとしてた。」

「出て来ない?」

「いいけど。今日はちょっと眠たいかな。」

「少し。少しで良いから。」

私は伝えられた住所を書き留め、そこに向かった。斉藤は今日もひとりだった。女の子が隣に着く。

「ここも斉藤さんの店?」

「そう。」

もう驚きはしなかったが、疑問があった。斉藤はいつも女の子をからかって遊んでいるのだが、女の子はオーナーと会話している風ではないのだ。

俗に言う「タメ口」で対応している。緊張も何もしていない。ひとりのお客と接しているようにしか見えない。

しかし、斉藤は自分の店だと言う。本人が言ってるのだから、そうなのだろう。その夜は、また送ってもらうことになった。車に乗り込むと私は運転手の青年に言った。

「悪いねぇ。ごめんね。」

「いえいえ、自分光栄っす。」

いかにも若者らしい、口ぶりだった。

「斉藤さん、稼いでるんだねぇ。」

「いやー、最近はしのぎが厳しいっすよ。」

しのぎ・・。しのぎってなんだっけ・・。時々聞く言葉ではあるが、イメージが沸かなかった。

「『しのぎを削る』とか言うよなぁ。」

部屋に戻り、やけに「しのぎ」が気になるので、パソコンの電源を入れた。検索をする。

「しのぎ」

{シノギとはヤクザ・暴力団の収入や収入を得るための手段のこと}

嘘だろ・・。斉藤。ヤクザ・・。オレの店。しのぎ・・。

「オレの店」とは「オレの管轄する店」という意味・・?

あの日、

「店、何軒持ってるの?」

と聞いたとき、

「わっかんねぇ。」

と、答えた。

張り詰めた袋に針を刺して、圧を抜かなくてはならないような気持ちになった。小学校の同級生で、一緒に剣道をやっていた友人がヤクザになった。あいつが死んでからもう何年になるのだろうか・・。そんなことを考えていた。だが、斎藤がヤクザと確定した訳ではない。そんな素振りは見せられていない。「しのぎ」には、別の意味もあるかもしれない。今は直接何か惹起されたわけでもないし、あまり考えるのはよそうと思った。

それから少しして、こういうことがあった。

「ASKAちゃん。斉藤だけど。」

「久しぶり。」

「今度、また店を出すんだけど、花をお願いしてもいいかな。」

「ごめん。斉藤さん。そういうのやってないんだよ。」

「そうか。分かったよ。また札幌においでね。」

「ああ。ありがとう。」

偶に、地方でお店の前に「ASKA」や「CHAGE&ASKA」で花が飾られていることがあるが、あれは勝手に名前を使われているだけで、我々とはまったく関係がない。冠婚葬祭以外で花を出すことはない。

歌

ひと時の静

ひと日の動

百年の闇

千年の光

一億光年の歌

僕は宇宙にさまようひとつの星屑

誰に向かって歌えばいいのか

9.飯島愛

仕事柄と言っては同業者からクレームが付くだろうが、私は完全な夜型人間だ。物事の発想や創作のほとんどは、真夜中の部屋で生まれる。仕事部屋は完全防音なので、それを知っている友人は朝方4時だろうが5時だろうが、気兼ねなく電話を掛けてくる。「飯島愛」もそうだった。決まって真夜中だった。電話に出ると、普通「もしもし」から会話が始まるのだが、彼女は「ねぇ、今日ちょっとさぁ。」や「今ねぇ。」など、突然喋ってくる。彼女と会話が始まると、普通に1時間くらい電話を握っている。私は、殆ど相づちを打つくらいで、多くは彼女の話を聞いていた。99年の「電光石火ツアー」を観に来てくれたのが切っ掛けで友達になった。彼女の人の心理を読み取る力や洞察力など、本当に驚かされることが多かった。芸能界を辞めることを考えていたときなどは3時間以上説得したものだ。

「私、ほらこれと言って何も芸があるわけじゃないでしょ。今だけというか、今ギリギリなんだよね。マジもう飽きられるから。」

「オレは、飯島愛のポジションって他に居ないと思うんだよね。いいじゃん、好きなこと言ってりゃ。もったいないって。」

「いえいえ、これからは実業家よ。」

「愛ちん、何するんだ?」

「例えば、飯島愛のポルノショップって面白いと思わない?」

「そんなの芸能活動続けながらできるじゃないか。」

「いえ、本気でやるのよ。タレントショップみたいのじゃないんだから。」

彼女は自分でも言っていた。

「私、学歴は無いけど、知恵で勝負だから。」

本当に頭の回転の速い人だった。中学時代には都内の実力テストで11番になったことがあるということも話してくれた。そんな彼女から楽曲の依頼があった。

著書「プラトニックセックス」が映画化されるという。その中で主人公が愛して止まなかった曲という設定で、サウンドトラック用のインストルメント曲が欲しいという。

「なんか、いろいろ聴いたんだけど、これっていうのがないのよねぇ」

「出来れば新曲が良いんだけど、いまある曲でも構わないから何か無い?バラードで、アカデミックな曲が欲しいんだけど。」

「どのくらい時間ある?」

「もう撮影に入っちゃうから、直ぐにでも欲しい。」

「新曲っちゃ新曲なんだけど、次のシングルに決まってる曲があってね。その曲のメロディが気に入ってて、インストを作りたいと思ってたところなんだけど聴いてみるかい?」

「じゃ、それ頂戴。」

「聴いた方が良いだろ?」

「良くなるって勘がするのよ。決まりそれ。」

「事務所や監督と話した方が良いんじゃないか?」

「とにかく決まり。私が決定だから。それから、クレジット隠さない?」

「なんで?」

「飯島愛と友達ってカッコ悪いと思うのよね。」

「そんなことない。むしろオレは尊敬してる部分が大きい。堂々と言えるな。」

「いや、隠した方が良いって。アーティストイメージ良くないから。」

「あはは。分かった。プロデューサーは愛ちんだから任せるよ。」

こういう経緯でCHAGE&ASKAの「C-46」という楽曲は、映画「プラトニックセックス」のメインテーマ曲「from silence」となった。アーティスト表記は当時ツアータイトルであった「NOT AT ALL」にした。

2007年の夏だった。珍しく昼間から電話をかけてきたので覚えている。声がいつもの飯島じゃない。

「どうしよう。私盗聴されてる。」

「どうした?」

「私の行動、発言全部筒抜けになってる」

「相手は誰だか分かってる?」

「分かってる。」

「この相談も、聞かれてるんじゃないか?」

「聞かれてる。」

完全に声が脅えてる。なんとか落ち着かせようとした。

「ASKAさん、盗聴発見器持ってるって言ったよね?」

「あるよ。」

ツアー先のホテルに泊まるときに、発見器を鞄に詰めることがある。実際、それで発見したこともある。九州のホテルでは、カメラが仕掛けられていた。真夜中にホテルのマネージャーを呼んで認めさせた。赤外線ワイヤレスカメラだった。飯島とはそんな話もしていたことがあったのだ。

「わかった。知り合いの刑事さんと愛ちんのところへ行くよ。」

剣道仲間の牧田刑事だった。私は牧田さんと初対戦したときに1本も取れなかった。ボコボコにやられたのだ。上段構えをする人だった。私は、過去上段には一度も負けたことがなかったのだ。そんなことは生まれて初めてのことだった。都内の警察大会で優勝したことのある人だった。きっとあの人なら秘密も守ってくれる。

「なるべく早く、3人のスケジュールを合わせようか。」

牧田さんに事情を説明すると、次の非番の日をくれた。私も飯島もそれに合わせた。

飯島の部屋は渋谷の高台にある高層ビルの最上階にあった。部屋の玄関を入ると、ゆったりと幅を取った長めの廊下。その奥のドアを開けると広いリビングがあった。

「すごいねぇ。街並み全部見下ろせるじゃん。」

「それで決めたの。」

「女の子ひとりでこれは広すぎるんじゃないか?」

率直な感想だった。

「私、部屋に居るのが好きで、あんまり外に出ないの。」

意外だった。どこにでも顔を出しているイメージがあったからだ。飯島に牧田さんを紹介し、早速探索に入った。私が探していると、牧田さんが声をかけてきた。

「ASKA君、そこには無いから。」

「そうなんですか?」

「盗聴マイクやカメラなんていうのは、仕掛けるところがだいたい決まってるんだよ。今いちばん危ないのがネジ。」

「ネジ?」

「我々も使うんだが、ネジの真ん中にレンズが付いててね。じっと覗き込んでも。まず分からない。」

「へえ。」

飯島と顔を見合わせた。流石プロだ。しばらくして飯島が牧田さんに歩み寄る。

「牧田さん、昨夜天井裏を人が歩いてる音がしたから、すでに外されてると思います。」

「オレたちが来るのを知っててもおかしくないもんな。」

「愛ちゃん、脚立ある?」

牧田さんが聞く。脚立は無いだろうと思っていたら。

「あ、はい。あります。」

工具やら何やらすべてあった。こういうところが何だか笑えるのだ。

牧田さんは脚立を部屋の中央に置くと、天井の蓋を開けた。

「ああ、これ持って来いの天井裏だね。」

私も交代で天井裏を覗いてみた。人が腰を少しかがめば歩けるくらい高く広いスペースがあった。

一通り探索して、牧田さんは飯島と喋っている。

「愛ちゃん、昨夜の天井裏のことは分からないけど、いまこの部屋に盗聴機は無い。心配しなくてもいい。」

飯島は不服そうな顔をしながらも、安堵のため息をついた。

「それよりも、愛ちゃん寝なさい。」

「え?」

「寝てないだろ?」

「もう、二日以上寝てないんです。」

「心の病気、一歩手前だよ。」

無理もない。誰かに監視されていながらの生活だったのだ。

「愛ちゃんね。オレはイメージだけであなたを誤解してた。こんな良い子だと思わなかった。ASKA君に頼まれたから来たんだけど、これから何かあったら、すぐにでも連絡しなさい。」

牧田さんは、一枚の名刺を飯島に渡した。2時間ほどの出来事だったが、牧田さんが飯島を理解してくれたことが嬉しかった。

飯島は「Youtube」がまだ話題になってない頃から「これからは素人が作る映像の時代よ」と、言っていた。

「私、バンバン動画を撮ってるの。」

「どうするんだ?それ。」

「いまからはブログでもどこでも、ウェブで公開するようになるから。」

それがインターネットの主流になるのだと言う。実際、いまそうなっている。そして、撮り溜めて行った動画のテープが整理しきれないくらい増えたのだと言う。その盗聴騒ぎの時だった。誰かが部屋に侵入した形跡があると連絡してきたのだ。

「部屋の物の位置が変わってたり、撮り溜めたテープが無いの。」

「間違いない?」

「間違いない。」

「思い当たる人は?」

「ごめん。それは言えない。盗聴を疑ってる人がひとりだけいるんだ。」

話が現実味を帯びて来ている。その後、飯島はホテルに泊まったり、友人宅を泊まり歩いていた。それから半年以上連絡は無かったと記憶している。

彼女の死はあまりにも突然だった。本当に「イイヤツ」だった。大好きな友人だった。亡くなる数日前に、元気なメールを交わしていたのだ。

「ASKAちゃん、何やってるのー?」

「いま香港。」

「あら、お仕事やってるのね。頑張ってね。バイビー。」

この数日後に肺炎でこの世を去るなんて・・。

未だに、突然真夜中に電話がかかってくるような気がしてならない。

「ゴメーン。実は死んでないのぉ。隠れちゃったー。」

なんてことを言って来そうだ。もし、そうだとしたら怒らないから電話して来なね。愛ちん。

そんな彼女が、ある時期からパソコンに過敏になった。パソコンに脅えていたのだ。

「ね、パソコンって怖いんだよ。何でもできるって知ってる?」

「できるだろうね。」

「電源切ってても、遠隔で盗聴できちゃうんだよ。ASKAちゃん、気をつけた方がいいよ。これ忠告。マジだから。」

私は笑いながらそれを聞いていたのだが、その後私の人生を変えてしまう出来事が起こる。

今更言うことではないが「週刊誌」や「スポーツ紙」「インターネット」は本当に残酷な一面を持っている。何もないところから話を作りあげる。飯島のドライバーだった人物が私のドライバーと同一人物で、その人物がいろいろ告白したなどと週刊誌に書かれ広まってしまっているが、そもそも私には過去ドライバーなどいない。そんな人物など存在しないのだ。

妻が私の暴力に耐え切れず警察に密告しただとか、ヤクザに和解金を払って手打ちしただとか、チクって脅えて暮らしているだとか、コップを投げつけて暴れただとか、妻に土下座しただとか、CHAGEに「そんな変なもの止めろ!」と、言われただとか、新宿のニューハーフと交際していただとか・・。そのニューハーフの名が「夏樹」?是非、目の前に連れてきて頂きたい。また、銀座のホステスに事務所が手切れ金を200万払っただとか、麻布で女子アナをナンパしただとか・・。「女性自身」などは、私に「10円禿げができている」だとか、最も写りの悪い写真を選び、それを加工し、横に引き伸ばして激太りなどと書いた。全くタチが悪い。どれもこれも全部メディアの作り事だ。どれひとつ認めるものはない。私が何も発言しなかったことから「これはやり易い」と、思ったのかもしれないが、発言する時期ではないと控えていただけだ。バカバカしい記事は無視するが、今後度を超えるようなら、しかるべき対処をする。

あなた

あなたはあなたであることを

あなたは知らなかった

あなたは僕のメリーポピンズで

いつも驚きを振りまいた

郊外電車のように

カタコトと人生を走り

明日のような顔をして

昨日を悔やんでた

あなたが誰であり何なのか

僕には最後まで分からなかった

夢はかたち

見えないかたち

夜空いちめんに蒔いた

星屑の瞬きのように語ったお話は何だったのだろうか

夢の材料は確かにあった

それは僕にも見えていた気がする

遠い遠い空の向こうに

やがて僕も行くだろう

そのとき聞きたいことがある

10.盗聴

時同じく、女友達が「ネット盗聴」「集団ストーカー」被害に遭っていた。誰に相談しても信じてくれないのだという。私もそうだった。「単なる気のせいだ」と、言ってしまったのだ。「何をやっても聞かれている」「生活のすべてを見られている」と言って聞かなかった。「もう、生きていけない」と言っていた。本気だったのだ。間もなくして彼女は自分の命を絶った。私は友人のサインに気づいてあげることができなかった。ある日、彼女の友人と名乗る女性が、友人を介して私と連絡を取りたいと言ってきたのだ。私は、その女性と数時間電話で話をすることになる。いろんなことが分かった。俄には信じがたいが「集団盗聴盗撮」「ネットストーカー」に巻き込まれていたのだった。ネット検索をしてみたら、事実「集団盗聴」「集団ストーカー」に苦しんでいる人たちが多く存在していた。私は亡き友人を死に追いやった犯人を突き止めようと、パソコンの前に座り続けた。いくつかの手がかりになる情報を得たからだ。単なる自殺で終わる話ではない。これは殺人だ。知人の警察官に事実を伝え相談したが、証拠が出て来ない限りお手上げなのだと言う。

ある日のことだ。情報を元にネットサーフィンをしていたら、気になるページがあった。私が、その日に電話で喋ったことや、行動に酷似したことが、克明に書かれているのだ。毎日、毎日それは続いた。電話の内容などはすぐに書き込まれていく。偶然だとは思えない。

「盗聴・・?」

周りに話しても誰も信じようとはしない。誰かに監視されている。

そんな時、ロックダムの社長尾崎が私の部屋に来た。大事な話をする前に、現在の状況を伝え、お互い携帯電話の電源を切ってからテーブルに着いた。2時間ほどの会話だった。

翌朝、携帯にメッセージが入っており、その留守録を聞いてみた。するとそこには、前日尾崎と打ち合わせしていた会話が残されていたのだ。

「これ、オレたちだ!」

昨日の会話だ。第三者にも確認してもらった。

「これ尾崎さんの声じゃん。」

あの時電話は確かに切って合ったので、ふいに電話の録音ボタンを押したとしても機能するすはずがない。着信履歴を確かめると、見覚えのない番号があった。午前8時頃の着信だったと記憶している。

「080○4○3○204」

と、記録されている。メッセージが残された時間だ。私は、折り返し電話をした。

「もしもし。電話をいただいた者なのですが。」

「えっ!? 何ですか・・?」

「いま、電話を頂きましたよね?」

「・・。いえ、してませんけど。」

「着信で折り返し電話差し上げているのですが。」

「いえいえ、知りません。」

相手がしらばっくれる以上、話しても無駄なので取り敢えず電話は切った。変だ。着信をそのまま折り返したのだ。相手は、不意に間違って繋がってしまったのではない。ひとつずつナンバーを押しながらかけてきたのだ。そうでなければ、相手の携帯に私の携帯ナンバーが保存されてあったと考えても良い。どちらにしても目的を持ってかけて来たのだ。例えば、間違えて繋がっただけなら、盗聴したものが流れるはずはない。その瞬間の相手の雑踏が録音されるだけだ。そうではなく、前日の部屋での会話を送ってきた。真意は解らない。ひとつ言えることは。発信ダイヤル設定をオフに仕損なったか、オフにすることを忘れて電話をしてきたということだ。盗聴は、この人物に限りなく間違いはないのだが、ただ決定的な証拠がない。私はこの電話番号を記録保存した。そのうち携帯を持っていると家の中の会話も書き込まれるようになった。家族との会話が公開されるのだ。ツイッターだが、そこにリンクを張っている連中のところはどれも盗聴の内容で埋められていた。

ある朝、携帯の前で、

「オマエら、いい加減にしろ!何が楽しいんだ!」

こう、怒鳴ってみた。すると、

「さあ、今日なんと神のお声を頂きました。」

と、書いてくる始末なのだ。電話の電源を切っていてもダメだった。また、友人に送ったメールの内容を読んだ感想をことごとく書かれる。同級生で刑事の友人に相談をした。

「考えすぎだ。そんな事例はない。偶々行動や発言がリンクしているんだろう。日本のデジタル電話の波形は解読できない。」

と言う。会社の連中も真に受けない。これだ。友人が死んだのは・・。

誰にも信じてもらえなかった、そして他人には相談できない、何か耐えがたいものを盗聴盗撮され、生きて行く力を奪われた。追い詰められたのだ。だから「もう生きて行けない」と言ったのだ。その集団盗聴盗撮の犯罪に気がついた私が次のターゲットになった。携帯の前でまた怒鳴る。

「オマエら殺人しておいて、またやるつもりなのか!」

「あれは違う。本当に事故だ。」

と、書いてくる。

その後、間もなく携帯を使うとき以外はバッテリーを外すという生活をした。しかし、

「それで逃れられると思うなよ。次の手がある。それがダメならもうひとつ手がある」

そんな生活が2年近く続き、私は心が弱ってきているのが分かった。初めてカウンセリングというものを受けることになる。話を聞いてくれるので心は安らぎを覚えたが、精神薬を処方されてしまった。しかし、私はそれを飲まなかった。精神薬というのは、健常者が飲んでしまうと、脳への刺激で本当に精神病になってしまうからだ。そんな中のコンサートツアーは本当に苦しかった。ホテルでの行動もすべて公開されるのだ。部屋に迎え入れたゲストの名前なども書き込まれる。自宅の仕事部屋に特殊なものが仕掛けられているのかもしれないと思い、ついに仕事部屋の壁を壊して大改造することになった。2010年3月。改造の間、仕事場として西新宿のマンションの1室を借りることになる。ここがすべての始まりだった。

大阪で知り合った柳田が、このマンションから歩いてすぐのところで生活をしていた。大阪のパブを止め、東京に引っ越してきていた。生活を構えて、もう10年ほどなるだろうか。時々電話では話をしていた。私は相変わらずの盗聴盗撮でヘトヘトになっていた。何よりも辛かったのは、誰も信じないということだ。信じさせるためには証拠集めをするしかない。証拠はCD-Rに30枚ほどになっていた。私は一度だけ部屋で大声を出したことがある。自分でも驚くほどの声だった。これに反応すれば証拠となる。思った通り、その叫び声はサンプリングされて、今、大手ゲーム会社のゲームで使われている。あの時の自分の声だ。間違いはない。ゲーム会社はその事実を知らないだろう。盗聴はひとりふたりの個人的なレベルではない。ある動画サイトのプログラマが中心となってやっているのだ。私は訴えを起こすために著名な弁護士を集めてもらった。しかし、今まで起こってきたことを手順良く説明するためには、どう説明すれば良いのか分からなくなっていた。それほど証拠が増えていたからだ。

「腕利きの弁護士らしいな。」

また書き込まれる。ネットを見なければ良いと人は言う。しかし、見なくても24時間ずっと監視されていることは大きなストレスだった。自殺は肯定しないが、追い詰められたことによる発作的な行動は理解できる。

部屋で独り言を言う。

「オレは死なないからな。」

するとすぐに、

「オマエは死なせん。」

と、書いてくる。

「オマエは死なせん」ということは、過去死なせたことがあるということではないか。西新宿のマンションでもそれは続いた。精神的に追い込むつもりだ。ある日、あらゆる盗聴サイトをネットで調べていたら、ショックなアプリがあった。

「Flexispy.A」

フレキシースパイA。電話、メール。これらがすべて外部サーバーに送信されるというアプリ。携帯の持ち主は、これがいつインストールされているのかわからない。携帯電話やスマートフォン自体が盗聴盗撮機となるのだ。アンイストールはできない。それを仕込んだ者が記録したパスワードを打ち込まなくてはならないのだ。また同様に。

「SpyPhone」

スパイフォンなどというのもあった。機能は同じだ。携帯を切っていてもマイクだけは生きていているのだ。通信記録は一切残らない。これを封じるには、やはりバッテリーを外すしかなかった。

その後、新しい携帯を持ったが、電話を変えても番号が知られるまでに二日とかからなかった。私は、留守録を聞くときにバッテリーを装着し、話し終わると、また直ぐに外した。携帯電話を使えない日々は不便だった。

「ごめん、この電話盗聴されてるから大事なことは言わないように。」

と、相手に伝えてから会話をする毎日だった。

しかし、それもつかの間だった。バッテリーを外しても、また始まったのだ。

「方法はあると言ったろう。」

火災報知器から観られているのではないかと思い、ブレイカーを落としてみる。調べてみると、火災報知器が盗撮器になっていることも珍しくない。目覚まし時計、ボールペン、コンセント、計算機、インターホンなどあらゆるものを疑った。

それでも、

「こいつ、何をさっきからうろうろしてるんだ?」

と、書いてくる。

観られてる。どこだ・・。

その日、私は盗聴機探索で有名な会社に連絡して部屋内を調べてもらうこととなった。翌日、来てくれると言う。この2年間の出来事から明日解放されるかもしれないという思いになり、波が引くように身体の力が抜けた。その日は水底の石のようになって寝た。

この西新宿の高層マンション最上階から景色を眺めていると、起こっている出来事など、どうでも良いと思えてしまいそうだった。しかし、「オマエは死なせない」「死ぬまで続く」と書いてくる。

翌中2時。部屋のベルが鳴った。モニターにはスーツを着た男と女が映っている。私は彼らを部屋に迎え入れ、これまでの2年間のことを大筋で伝えた。

「私ども、いろいろ忙しくやらせていただいておりますが、案件のほとんどはお客様が過敏になって引き起こす勘違というケースが多いのです。」

「そうですか。それでも安心を得たいのでよろしくお願いいたします。」

「わかりました。」

男は鞄からパソコンと発見器を取り出した。発見器の先に長いアンテナを装備し、パソコンには受信したものが波のようになって映し出されている。部屋は2LDK。リビングだけでも100平米強あった。男は時々難しい表情を浮かべながら、隅から隅まで丁寧にアンテナを這わせる。約1時間かけて全部屋の探索が行われた。そして、

「心配いりません。盗聴器は掛けられておりません。」

自信を持った口調で男が言う。

やはり、盗聴は携帯電話で間違いなさそうだ。しかし、バッテリーを外している時も盗聴されていたのだ。その時だった。飯島の言葉を思い出した。パソコンのことだ。

「電源切ってても、遠隔で盗聴できちゃうんだよ。」

「パソコンだ・・。パソコンの中央上部に付いてるウェブカメラを遠隔操作されてるんだ。」

ネットで調べてみると、すでに被害は起こっていた。遠隔でカメラのスイッチを入れれば当然音声のスイッチも入る。スイッチが入った瞬間に、パソコンに付いてるカメラのレンズは青く光るのだが、光らないように設定できることも知った。

「それで逃れられると思うなよ。次の手がある。それがダメならもうひとつ手がある」

ようやくこの意味がわかった。携帯電話盗聴の次の手段だ。私は早速パソコンに付いているレンズにテープを貼って盗撮を塞いだ。セキュリティソフトは入れていたが、購入時の初期設定のままで細かな設定はしていなかった。従来そういう作業は苦手なのだが、やらねばならないところへ来ている。ひとつひとつ設定をして行く。設定の最中に彼らがどう反応しているのか掲示板を見た。私が主に疑っていたところは、ある人物のブログとツイッター。そして、もうふたつのツイッターと、ある掲示板の5カ所だけだった。リンクを辿って行けば、かなりの人数でやっていることだろう。掲示板では、

「隊長!Aが強力になって行っています!」

細かい設定をしていることを言っている。数時間かけて設定は終わった。

その夜、留守録に友人からのメッセージが残されていたので、折り返し電話をした。いまの状況を伝えたのだ。

「そいつら暇だよねぇ。他にやることないんだろうね。」

友人は、盗聴しているやつらを挑発する。

私も同じように、

「ああ。いま弁護士を立てて訴えようとしてるとこなんだ。相手はもう分かってるから時間の問題だ。」

そんな話を続け挑発した。そして電話を切った後だった。掲示板では、

「緊急です!これより○○大会を開催いたします。ルールはいつもどおり。ターゲットに対し、いちばん早かったものが優勝です。」

と、書き込まれていた。瞬時に思った。ターゲットとは私のことだ。パソコンに何かあるのだと思った。私はマンションの管理人に連絡をし、サーバー会社の電話番号を聞いた。

「すみません。私○○マンションの○○号室に住む者なのですが、いまから回線に異常が発生すると思いますので記録をお願いいたします。」

「こちら記録などということはできないのですが・・。」

「とにかく、回線に何かが起きるんです。」

「はぁ?」

ダメだ。意味が伝わらない。私はすぐに繋いであったランケーブルを引き抜いた。それから数時間、ひっそりとした部屋でソファに埋まった。朝5時に近づいていた頃だったと思う。時間も経った。思い過ごしかもしれない。私はパソコンの電源を入れた。そして、ランケーブルを接続してみようと思った。外はもう白々としている。日を跨いで気持ちに油断もあった。その時だった。ケーブルを繋いだ瞬間にパソコンが飛んだのだ。一瞬の出来事だった。画面は真っ黒になり、もうスイッチも入らない。やはり大会とはこのことだった。挑発したことが原因だ。

その部屋には、壊されたパソコンと仕事用でネット接続をしていないパソコン。それと、非常用にもう一台のパソコンがあった。12インチの小型パソコンだ。そのパソコンにケーブルを繋ぎ掲示板を見に行った。そこには、たった今祭りが終わった後のような空気が漂っていた。

「今回の優勝は○○さんでした。記録は○○秒です。おめでとうございました。」

掲示板は

「あー、また○○さんだ。おめでとうございます。」

「やっぱり、○○さんでしたか」

など、○○を讃える言葉で埋められていた。この掲示板では有名人らしい。何故、私が危険を察知しランケーブルを即座に引き抜いたか。実はパソコンをこういう形で壊されるのは過去3,4回あったのだ。強い証拠となるページを保存すると、数時間後にパソコンが壊れる。毎回、壊れ方は同じだった。また、CD-Rに証拠を焼こうとすると、アプリケーションが機能しなくなる。それらの現象はすべてネットに接続しているときに起こった。その後、大事な証拠を記録するときは、ランケーブルを抜いてからそれを行った。

そのときの○○大会の優勝者は○○というニックネームを使っている。誰しもニックネームを決める時、小さなことだが考えるものだ。そして一度決めたら愛着も沸く。○○が長い間そのニックネームを使っていることを知った。私はそのニックネームを筆頭に思いつく限りの言葉を並べた。

検索をかけたのだ。

「○○、プログラマ、○○大会、優勝。」

他、ここでは書けないが3ワード。

すると、わずかな件数がヒットした。そのひとつをクリックする。

驚いた・・。

インターネットでは有名なIT企業の代表のブログなのだ。ポータルサイトも持っている若手実業家だ。そのブログに数個のリンクがあり、そのひとつをクリックしたら女性が書いているブログに入って行った。どちらも書いてある内容に手掛かりとなるようなものはなかった。また、○○は別のサイトも持っており、そこには家族の写真などがコメントとともに掲載されていた。私は画像検索で彼の顔を片っぱしから確認した。彼のインタビューなどを読んでみると○○大会が行われていたその掲示板の創設者たちのひとりだったのだ。そして、そこの掲示板には固定で存在していたことが判明した。やはりプログラマだったのだ。私には一度顔を見るとなかなか忘れないという特技がある。その顔をしっかりと脳裏に焼きつけた。

翌日、もういちどそのブログを訪れてみた。すると、そこにはこう書いてあったのだ。

「今日、朝方あいつが来てるんだけど何だろう。気持ち悪いな。何で解ったんだろう。」

その書き込みのコメント欄には、

「私のところにも来てるの。」

と、書いてあった。確かに2カ所にしか行かなかった。私のIPアドレスを知っているのだ。私はそのページを仕事用のパソコンでネット接続し、ダウンロード後PDFファイルに変換し、パスワードを掛け保存した。大事な証拠だ。また何かあった時のために、スクリーンショット(画面写真)も撮っておいた。この代表が関与していることは間違いないと確信したからだ。

翌日、保存したPDFファイルをCD-Rに焼こうと開いてみた。しかし、開く際にパスワードを要求して来ないのだ。

「あれ?パスワードを掛けたはず・・。」

驚いたことに、開いたファイルは自分のパソコンに入れていた別の写真に入れ替わっていた。スクリーンショットも同様だった。全てが入れ替わっていたのだ。昨日、保存したファイルがパソコン上のどこにも無い。証拠保存後、そのパソコンのネット接続を外すのを忘れた。○○が危険を察知して、ファイルを取り戻しに来たのだ。パスワードを解読することぐらいはプログラマなら容易いことだ。パスワードは6桁までなら、簡単に解読できる。そういうソフトもあるからだ。7桁からは、やや困難になる。

パスワードは大文字小文字を含んだ12桁以上であらなければならない。12桁以上になると、数千万の投資費用がかかるからだ。その時私が打ち込んだパスワードは6桁だった。私はケーブルを外し忘れたことを悔やんだ。

その後も止まない盗聴盗撮。ある日私はひとつの行動に出た。携帯とパソコンをすべて部屋に置き、ホテルで歌詞を書く作業をやってみたのだ。予約は公衆電話から。ホテルには偽名で泊まった。歌詞は捗らなかった。彼らがどういう状態になっているのか、気になって仕方がなかった。私は歌詞を書く作業を止め、朝方ベッドに入った。

そのホテルは昼12時がチェックアウトタイムだ。カバンにはほとんど何も入れるものは無く、極めて軽装でフロントに向かった。一応、目立た無いよう帽子だけは被っていた。会計を済ませ、正面エントランスの方ではないところから出た。タクシーを拾うために通りへ向かう。その時だった。斜め横から男が付いてきた。最初は気にしなかったのだが、あまりにこちらを凝視しているので振り返った。男は慌てて顔を背ける。私は顔を元に戻し、不意を突くようにもう一度振り返る。その時ついに目が合った。相手が目を逸らすまでほんの一瞬ではあったが、相手の顔を正確にロックしたのだ。

「あいつ○○じゃないか!」

先日、写真を纏めて見て脳裏に焼き付けたばかりなので、間違えることはない。男は顎に手を当てたり、横を向いたりしかめ面をしたり、上を見たり・・。私はしっかりと確認していることを伝えるために、ずっと顔を見ていた。相手は顔を合わせようとしない。普通、これだけ見つめられたら、誰しも気になってチラリと見返すだろう。十分視界に入っているからだ。歩道の真ん中に意味なく突っ立ってこちらを観察していたのに、こちらが見ている間、目を合わせようとしない。私が帽子を被っていたので、確認していたのだろう。もう一度、目が合うのを待った。そして、ついに目が合った。私を見た。目が合うと、慌てて目を逸らす。○○の代表に間違いはない。私は睨みつけるように○○をずっと見ていた。

そしてタクシーに乗り込み、自宅ではなく西新宿のマンションに向かった。

自宅のパソコンを全て西新宿のマンションに持って行ってしまっていたからだ。車中、考えていた。

「なぜ、居場所が分かったのだろう・・。」

謎はすぐに解けた。夜中にホテルの部屋から携帯の留守録を聞いたのだ。それ以外の行動は無かった。そんなことにアクセスできるようなスキルを持った者は少ない。今では位置情報を提供することなど、どこの会社でもやっているが、そのころはまだ数も少なく稚拙な機能だった、しかし、○○の会社は携帯端末などの位置情報を高度な技術で提供していた位置情報提供会社の草分け的な存在だったのだ。

私は部屋に戻ると掲示板を見た。そこには、昨夜私が居なくなったことで、捜索が行われていた書き込みがあった。

「Aの居所がわかりません。」

「誰か、何とか居場所を突き止めろ。」

「目黒に居る気配もありません。」

夜通し捜していたのだ。その代表と掲示板の者たちは別グループということになる。

翌日、私はパソコンの前でこう言った。

「顔も全部確認した。○○の社長か。パソコンを弁償するだけでは済まない。殺人も犯している。法的な措置に入る。」

脅しではない。今まで取り溜めた証拠の整理に入った。

そして、二日後ツイッターでは○○が引退することを表明した。そのツイッターでは○○がIT企業の代表であることは、はっきりしていた。何からの引退か分からないのだ。ただ「引退」という言葉を使って引退を表明している。私に素性がバレたことがショックだったのだろう。

「いやだ!なぜ引退しちゃうんですか?」

「もう、本当に止めちゃうんですか?」

など、書き込みは溢れた。若手アニメーターの集まるツイッターだった。

「オレは辞める。しかし、これからは君たちを裏から応援する。」

○○は、そう書き込んだ。

「情報は与えるから、これからもオマエたちはやれ。」

と、いうことだ。殺人幇助だ。

一方、○○大会が行われた掲示板では、

「この度○○さんが引退されました。いままでありがとうございました。」

と、書かれていた。

また、

「引退はオマエの所為だからな。」

「そうだA。オマエの所為だ。」

「絶対に許さん。」

すべてが繋がった。掲示板の○○。ツイッターの○○。同一人物だ。

IT企業○○の代表なのだ。あれ以降今日までパソコンが壊されたことはない。

間もなくして、友人の刑事から連絡が入った。

「オマエの言うとおりじゃった。携帯盗聴を避けるために、オレたちも大事な会議の時は、携帯を会議室に持ち込まないようにという指示がでた。」

警察も情報を抜かれていたのだ。例えば、ある集団に警察が踏み込むことになったとしよう。警察は、踏み込む日時の会議をする。それさえ分かれば、集団は一切の証拠を始末しておくことが出来る。未然に防ぐことができる。

ある日、私はすでに特定できていた別の犯人の○○のところへメールをした。○○がメールアドレスを公開していたからだ。

「今日は朝から気持ちが穏やかです。どうですか。遊びに来ませんか?住所はもうご存知でしょう?」

そう書いて送った。普通であれば「どちら様ですか?」くらいの返信はするだろう。無記名であったり、アドレスを伏せたメールではないのだから。何のリアクションもなかった。後に、彼は「(返信するのが)怖かった」と、語った。その経緯については後で紹介する。

しかし○○は、私からのメールを受け取った後、すぐに、

「なんと今日、涙が出るようなメールをいただきました。今更無理です!」

と、ツイートした。あくまで偶然を押し通せるようにメールでの返信はせず、ツイッター上に書き込んだのだ。しかし、もう無理だ。○○のことは早くから特定していた。○○は、盗聴で得た私と真澄の会話を、大晦日に予告放送したこともあったのだ。○○が予告をしていたのでCD-Rに保存してある。私は弁護士に○○が中心人物だというメールを送った。そして、それから直ぐ、

「私はなんというか、ただ総合司会のような役なんです!」

と、書いてきた。その時、弁護士に使ったメールはウェブメールだった。それも見られていたということは、モニタリングされているという可能性が高い。私は、自分のパソコンの環境設定にある共有モードを確かめた。すると、思った通り共有モードにチェックマークが入っていた。私のパソコンの画面を遠隔操作で共有モードにされていたのだ。慌てて共有モードのチェックを外そうと試みたのだが、グレイアウト(白みがかること)していて外せない設定にされていた。私のスキルでこれを外すのは無理だ。通常ならクリックひとつで「オン」「オフ」ができるのだ。それができない設定にされていた。そんなこともあり、私がどのページを観覧しているのか、誰にどのようなメールを書いているのかなど、すべてリアルタイムで見られていたことを知った。「あれ」は偶然ではなかったのだ。「あれ」とは何度も起こった現象のことだ。私は、何度かウェブメールを使って、弁護士に彼らの実態、行為に証拠を添えてメールを書いた。通常、使用しているパソコンからのeメールは、サーバーにアクセスされ全てを読まれているという確証があった。ウェブメールなら安全だと思っていたからだ。「これぞ、証拠だ」という、彼らにとって致命的なメールを5回ほど送ろうとしたことがある。そして、それを送信しようとした瞬間にメールがフリーズしたり、パソコンがシャットダウンするのだ。決まって彼らの失態を押さえて書いた時のメールだった。また、弁護士のところへ証拠を添付したメールが、やっと届いた時のことである。送信した時間と受信した時間にズレがあった。そして、その添付ファイルが「どうやっても解凍できない」のだと弁護士が言う。MacとWindows間であったため、私はそのファイルを両方で開くことのできる拡張子に変換して送った。開けられないはずはないのだ。確かめたところ、私が変換したものではない拡張子に変えられて届いていた。DATファイル。特殊な拡張子だ。メールソフト「Outlook」から送信した場合に、時にそのような現象が起こることは発表されているが、私のメールソフトは、それではない。中継地点で何者かの手によってDATファイルに変換されたのだ。

グレイアウトした共有モードのチェックを外すには、パソコンをまたインストールし直さなくてはならない。何度やっても直ぐにハッキング、クラッキングされる。再インストールする気は失せた。

ある日、私は自分の携帯電話を切って、自宅の電話から自分の携帯電話に電話したことがある。通常であれば、すぐ留守録になるはずだ。すると、数回コール音がした後、何者かが電話に出た。

「オマエは誰だ!」

私が、そう怒鳴ると電話は切れた。これは盗聴チェックの方法だった。インターネットの探偵サイトで、このやり方が紹介されてあったからだ。もう一度かけ直すと、今度はすぐに留守録になった。私が番号を掛け間違えたわけではない。短縮ダイヤルを使ったからだ。

また、厚生年金会館で10daysライブをやっていた時のことだった。盗聴盗撮が激化していたので、心休まることができず、私は家ではなく、家から1分ほどのところに持っていたマンションで寝泊りをしていた。

ライブ9日目の時だった。その日の前日も、犯人を追いかけていたので朝になってしまった。一睡もしなかったのだ。そして、午前11時頃だっただろうか。マンションに1本の電話がかかってきた。マンションの電話番号を知っているのは家族だけだった。スタッフが迎えに来る1時間ほど前の電話だったので、家族のモーニングコールだと思ったのだ。男の声だった。

「もしもし。」

「あのう、そちらはどなたのお宅ですか?」

と、言う。

「どういうご用件ですか?」

「いえいえ、大丈夫です。失礼します。」

「ちょっと、待ってください。どちら様ですか?」

「・・。あのぉ、私○○宅急便の配達の者なのですが、奥様が前回分のお支払いをされていないので、請求に伺いたいと思いまして。」

変だ。このマンションに電話がかかってくることが変なのだ。しかし、支払いをしていないとなれば、こちらも丁寧になる。

「ああ、そうですか。申し訳ありません。いくらですか?」

「○○円です。」

「わかりました。妻に確認いたしますので電話番号を教えてください。折り返しお電話差し上げます。」

この部屋に電話がかかってくるのは明らかに変であるため、相手の電話番号を聞き出そうと思い「こちらからかける」と、言ったのだ。

「番号を教えてください。」

「いえいえ、結構です。また配達の際に寄らせていただきますので、その時にいただきます。」

なら、なぜに電話をしてきている。自宅ではないところにだ。私がマンションを所有しているのを彼たちは知っていた。ただ、部屋がどこなのかを知らなかったのだ。何らかの方法で番号を入手し、私の声と居所を探るための電話だった。それに気がついた私は続けた。

「折り返し電話をしますので、番号を教えてください。」

「いえ、こちらから電話いたしますので結構です。」

すでに変だ。「配達の際にいただきます」と言ったばかりじゃないか。私は続けた。

「妻に確認したいと言ってるのですよ。教えてください。」

「本当に、大丈夫ですから。」

「大丈夫ではありません。教えてください。」

相手は、こちらの剣幕に押されたのか、しぶしぶ番号を言った。

「○○○○-○072です。」

相手が苦笑い顔で喋っているのが伝わってくる。側に誰かいる気配もした。

「どちらの営業所ですか?」

「いつものところです。」

「『いつもの』では分かりません。どちらですか?」

「・・。○○営業所です。」

私はメモを取った。

「繰り返します。○○○○-○072ですね?」

「はい。そうです。」

やりとりから「この番号は嘘に違いない」と、確信した。そして、そのままその番号に電話をした。すると、すぐにアナウンスが流れた。

「おかけになった電話番号は現在使用されておりません。」

掛け間違えたのかもしれない。もう一度、確認しながら電話をする。やはり、同じアナウンスが流れた。私はネットでこの区域を配達している営業所を調べた。その営業所は、確かに存在したが配達管内ではなかった。私は、自宅の配達管内の営業所に電話をして確認した。そして、あった出来事を伝えた。

「いま、配達員が外に出ておりますので、担当員に確認後、ご連絡差し上げます。」

そして、翌日電話はかかってきた。そのような電話はしていないと言う。思ったとおりだ。なぜ、私が電話をしてきた相手に、そこまでしつこく食い下がったのかには理由があった。聞き覚えのある声だったからだ。ある○○という集団は、ネットラジオをやっていた。そこでは私の日常の発言を取り上げて放送を行っていたのだ。数回、聞いたことがあった。録音もした。そして、ある日を境に、その放送は不自然な行動をとった。私が、ラジオを聴こうと思いアクセスすると、聞き取れない小さな声でパーソナリテイに誰かが何かを告げた。そして数秒間、こそこそと耳打ちしているような音声が流れた。そして、

「みなさん、突然ですが今日の放送は終了させていただきます。」

アクセスをしたことに気づいたのだ。その後も、同じだった。私が、アクセスすると、放送は終了してしまう。そのラジオで喋っていた人物と担当員と名乗って電話してきた人物の声が同じだったので食い下がったのだ。その日、そのネットラジオを聞いている者たちが並行して書き込んでいるスレッドを見た。前日の書き込みが残っていた。配達員と名乗った者が電話をしてきた時間帯の書き込みだ。

「だから、やめておけって言ったろう。」

「バレてやんの。」

「いくらなんでも、突撃はマズイだろwww」

放送中ではない時の書き込みだ。私とのやりとりを、仲間内にはリアルタイムで聞かせていたのだろう。妻に未払いのことを確認したら、実際その事実はあった。彼たちは妻の電話も盗聴していたのだ。

彼たちは、このゲームのことを「狩り」と、呼んでいた。彼たちの仲間内の歌手が活動していた。初めてそのPV(プロモーションヴィデオ)を観たときに嫌悪感を覚えた。私は、そのPVが気になりダウンロードした。そして何度も再生した。そのPVは文字を効果的に使ってあったが、その文字が気になるのだ。私は、そのタイトルをアルファベットで書き出して、その書かれたモノを今度は逆から読んでみた。唖然とした。死んだ女性のイニシャルから始まる読み方になっている。そして、彼女の部屋が「○Hズバリ狩り区」と読めるように書かれている。それが、タイトルになっているのだ。楽曲自体はポップな仕上がりになっていた。しかし、PVの後半にどう受け取っても、意味のない静止画像が差し込まれている。私は、そこを拡大して何度も観た。そこには女性の裸体が小さな写真で並んでいた。コマ送りのようになって挿入されていた。明らかに盗撮写真だ。そのシンガーと殺人集団の関係は歴然としている。そして、間も無くそのPVは作り直された。現在そのPVは写真の部分だけをカットされたものがウェブ上にある。私がコピーしているのは、編集前のPVだ。これは6年間取り溜めた証拠の一部にしか過ぎない。

いったいどれだけの人数が集まり、「狩り」ゲームをやっているのだろうか。殺人を犯してしまったことを知られたことに、彼たちは怯えていた。私が、いつ誰にそれを喋るのか恐れていたのだ。そのため交代制で24時間私を監視していた。そして、それはやがてゲームのようなモノに変化して行った。盗聴盗撮は2008年から2014年までの6年間続いた。当時、私は過度のストレスに陥り、生活スタイルはすっかり変化していた。

仕草

目に映っていた景色がすっと逸れることがある

それは思い出せないことを

無言の言葉で思い出そうとすることに少し似ている

立ちつくすと

つい空を見上げてしまうのはなぜだ

そんな時

僕は自分のアイデンティティを失いそうになる

記憶は罪だ

嫌なことを心のほうきが掃いてく

宝石を真似たガラスの石

美術品のような平たい河原の石

似ているということで

それに価値が生まれるということがある

夕暮れはどんどん早くなり

太陽は横向きのバーコードのようにしましまになって墜ちて行く

風景は輪郭を失いはじめ

もういいかげんにいいだろう

ばかやろうと

昼間を慌てて脱いで行く

すべてに理由はない

46億年の仕草を繰り返しているだけなのだ

11.覚せい剤

私は留置場を出た後、千葉の病院に入院した。私は病気ではないので、裁判では「在宅」(自宅で過ごすこと)を貰ったのだが、私は敢えて病院を選んだ。そこは通常2週間から3週間で退院となるシステムだが、私は裁判官の心象を良くするため、弁護士が作成した「治療に専念する」という声明文を出した。そして、裁判が終わるまで約7週間の入院を希望した。週刊誌が書いたような病気であるとか、症状が重かったなどというわけではない。その病院では、私が盗聴のことを説明したために、患者に見られる顕著な症状と見なされ、妄想を鎮静させるための薬を投薬されてしまった。朝昼晩、3回投薬される。とても強い薬だった。思考が働かなくなる。殆どの覚せい剤患者には幻覚、幻聴、妄想があるので、私もそうだと思われてしまった。私の盗聴盗撮は症状によるものではない。盗聴盗撮は覚せい剤を知る2年以上前から始まっていたからだ。盗聴盗撮グループにとって、私が覚せい剤を始めたのは好都合だった。すべて妄想で片付けられてしまうからである。

2010年6月。西新宿のマンションに柳田が遊びに来た。すぐ側に住んでいたために、犬の散歩がてら、ちょくちょくマンションに寄るようになっていた。盗聴がまだ誰だかわからなかった頃、毎日、毎日寝ずに犯人を追いかけていたのだ。まだ相手がプログラマだということは分かっていなかった。携帯が怪しいと思っていた頃だ。柳田は東京に出てきてから風俗店を経営していた。

「風俗始めてすぐ、ヤクザが場所代払えって脅しに来たんですわ。喧嘩はハッタリと度胸ですやん。怒鳴って『帰れっ!』て言うてやりましたわ。」

「あはは。柳田さん強いじゃん。」

「それから、そのヤクザと友達になりましてね。時々店に来てくれはるんです。」

話をしているうちにあくびを繰り返していた私は、デスクの上にあった袋を破ってそれを飲んだ。

「何ですの?それ。」

「これ、安息香酸ナトリウムカフェイン。アンナカと言ってね、眠気が押さえられるんだ。」

2008年。盗聴を追いかけ始め出した頃に、

「目が覚める薬を下さい。」

と、言って処方してもらった薬だった。後に、週刊誌にはアンナカ中毒のように書かれたが、2016年の今日まで3回だけしか処方してもらっていない。病院に記録を求めたら1回分しかなかった。私の記憶では3回だ。

「それよりも柳田さん、3CPPって手に入るかな?」

3CPPとは、エクスタシーのような多幸感を持つと言われている。それは白い結晶のようなものだった。2003年頃、友人宅だった。仲間5人で集まった時、その中のひとりが3CPPとやらを持ってきていた。その場の雰囲気で私も混じり何となく吸引してみた。まだ、「脱法」などという言葉はなく、違法でなければ合法という時代だった。なので私の中ではそれがドラッグの類いには映らなかった。ドラッグとは、人生を奪ってゆくような取り返しのつかないものという意識しかなかったからだ。高校生が隠れてタバコを吸うのと変わらない。ロンドンの時の幸せな状態になれるのかと思ったのだ。しかし、ほんの一瞬フワっとしただけで、そうはならなかった。私には目が覚める感覚の方が強かった。報道では私には第2の女がいると書かれた。その女が、薬をやったのは、私が取り調べで喋った「2010年よりももっと前だった」と喋った。その女友だちはその時の3CPPのことを言ったのだ。2006年にその3CPPも禁止された。アンナカでは効きの弱い私は、柳田の前でその時の3CPPを思い出したのだ。付け加えて、アンナカが劇薬のように報道されたが、そうではない。1包、0,4g。副作用などない。週刊文春が「馬に打つ興奮剤」などと煽ったが、バケツ一杯打ってのこと。風邪薬でもバケツ一杯飲めば、どうにかなってしまう。アンナカと私を悪く印象付けさせるための心象操作なのだ。文春には悪意しかない。1回目の記事で「覚せい剤」と書いてしまった。私が「あれはアンナカ」と答えたために「これはマズイ」と考えた文春は、今度は「アンナカ」を劇薬、そして私を「アンナカ中毒」に仕立てる必要があった。確かにアンナカは劇薬指定になっている。だが、それは「注意が必要」という観点からの劇薬指定なのだ。私は処方を受けた病院名まで答えたが、処方が3回では中毒にすることはできない。なので、その病院には裏を取りに行かず、ただ劇薬として世間に広めたのだ。記事には「アンナカ」を劇薬として説明していた医師の証言を掲載していたが、あれこそが、さも事実のように思わせるために用いる手法だ。「親しい関係者」「捜査当局の関係者」という実態のない週刊誌の手口だ。

柳田に3CPPを頼んだ時には、それが規制対象になっていることは知っていた。しかし、ネットなどではまだ多くのサイトが普通に販売していたので、特別罪悪感はなかった。私はただ「目が覚める」のが欲しかった。必要だった。3CPPを知らない柳田にそれを説明する。

「ほな、連絡してみましょうか?」

携帯を取り出してどこかに電話し始めた。

「もしもし、私ですが。つかぬ事をお聞きしますが3CPPってあります?」

それは突然だった。

「はい?今無い。冷たいやつならある。」

電話のマイクを塞いで、私に問いかける。

「冷たいやつならあるらしいです。」

私には振って欲しくなかった。早く電話を切って欲しかった私は、同じ類いのようなものだろうと思い、

「うん、うん。」

と、頷いた。

「1?2?3?」

と、指を立てて私に尋ねる。量を聞いているのだろう。私は咄嗟に「纏めて買った方が良い」と思い「3」と指を立てた。

「ほな、先方さんからお金預かりますんで。それじゃ。」

「柳田さん。冷たいのって何?」

「さぁ、何でしょう?明日、手に入るらしいですわ。」

「お金用意しなきゃ。」

「30万ですって。」

「30万!?」

そんな量はいらない。

「1で良いよ。1で。」

もう一度、電話をかけ直してもらった。話を聞いていると「1」では量が相当少ないらしい。結局「3」買うことになった。友人の話を思い出していた。

「あいつ数万円って言ってたはず・・。」

規制後に値が上がったのかもしれない。どれだけの量が来るのか想像がつかなかった。

翌日、柳田がやって来た。ポケットから大きなティッシュが丸まったものを無造作に出す。それは、その中に入っていた。

「3CPPもありましたわ。3CPPが1。冷たいのが2。」

3CPPが大きなビニール袋。冷たいのが小さな袋に入っていた。袋の外からでは見分けがつかない。柳田はガラスのパイプも持ってきてくれた。

「これで吸うと良いらしいです。」

耐熱用のガラスなのだろう。細い管の先が葡萄くらいの大きさの丸い形をしていた。3CPPを吸ってみる。一瞬フワっとしてすぐ消えた。やはり、一瞬にして目が覚める。これが欲しかったのだ。次に冷たいのを吸ってみた。すると、ゾクっとして髪の毛が逆立つのが分かった。それから、4,5口両方が混ざったのを吸った。確かに、視界がキラキラして目が冴えている。私はアイテムを得たように強気になった。その夜、盗聴盗撮犯を朝まで追った。

翌々日。身体に異変が起きた。朝から身体が怠い。じっとりとした汗を掻いている。横になったまま、何もする気が起きない。気がつけばストンと落ちている。眠くて、眠くて辛い。耐えられない怠さだった。私はそれが、クスリの抜けてゆく時の症状だとは思いもしなかった。

「そうだ。3CPPを吸おう。」

袋から3CPPの粉を摘み、ガラスパイプに落とす。それを吸う。しかし、気持ち目が覚めるだけで、身体の怠さは変わらないのだ。

「ダメだ・・。何だこれ。」

次に、冷たいのを吸ってみた。先日の髪の毛が逆立つ感覚はなかったが、身体が急に楽になったのだ。二口、三口吸うと、どんどん楽になる。その日も、朝まで証拠集めをした。

それから3週間ほどして柳田が遊びに来た。

「柳田さん、冷たいのが効くね。これ良いね。」

「ASKAさん、それシャブですわ。」

「え?シャブって、スピードでしょ?」

「聞いたら『冷たいの』『早いの』って言うらしいです。」

頭がパニックになった。柳田の話は本当だった。

「シャブ」「エス」「スピード」「アイス」「氷砂糖」「早いの」「冷たいの」「クリスタル」これらが覚せい剤の俗称だった。

覚せい剤という名に野次馬的な興味はあったが、それは怖いもの見たさに似たものであって、それをやろうなどとは思わない。3CPPも白い結晶であった。そういうものはみな似ているのだと思った。覚せい剤の知識がなかった。天国に行くほどぶっ飛んだり、興奮して包丁を持って暴れたり、無敵になったり、自分の身体を傷つけたり、身体から虫が這い出てくるような幻覚を見たり・・。そういうものだと認識していたのだ。私は、その「冷たいの」が気持ち良いとは微塵も思わなかった。口の中に苦味しか残らない。ただ、思ったように起きていられるのだ。「冷たいの」と「覚せい剤」が結びつかなかった。

こんなに簡単に手に入るものだとは思わなかったからだ。耐性がつくのが恐ろしく早い。私はすでに3週間も使用してしまっていた。何と言っても、薬の切れ目にやってくるあの怠さが恐怖なのだ。2010年の出来事である。警察の調書では「96年に一度だけエクスタシーというものを飲んだことがある」と答えた。しかし、報道では「20年前からドラッグをやり続けていた」と書かれた。私は、担当刑事に詰め寄った。

「20年間やっていると発表したらしいですね。どういうことですか?事実と違うじゃないですか。」

刑事は、

「私たちは、そんなことを言ってはいないんだよ。あれはウチの広報がマスコミに間違えて発表してしまった。」

と、説明した。取調官がマスコミに対応するのではないのだ。なので、間違いが起こりやすい。改善を要求したい。

革命

あっちは晴れ

こっちは雨

いたるところに墓がある

からだに革命が起こってしまった

僕にはふたつの拳がある

ひとつはあいつを殴るため

ひとつは自分を殴るため

歌は雑踏の沈黙の中で生まれ

赤ずきんのように健気に振る舞う

僕はお菓子の家に住み

魔女の水を飲んでいる

あっちは晴れ

こっちは雨

いたるところに墓がある

12.音楽関係者

翌年11年。柳田が脳梗塞で倒れた。昼間渋谷の公園通りで倒れ、そのまま病院に担ぎ込まれたのだという。幸い症状は軽く、言葉もはっきりしている。ただ、しばらく動けないとのことだ。柳田には申し訳ないが「冷たいの」を止める切っ掛けができた。しかし、あの怠さがやってくるのかと思うと恐怖を覚えた。そしてそれはやってきた。二日間ほど、こんこんと眠るのだ。起き上がることができない。何をする気も起きないのだ。そこを越えれば元の身体に戻れる。ちゃんと普通の生活に戻れる。逮捕後、私が病院で叫び声を上げていただとか、奇行があったとか書いている週刊誌があったが、すべて作り事だ。50日間の取り調べがあったのだ。50日後に、そんなことは起こらない。また、逮捕時にろれつが回っていなかっただとか、ふらふらだったとか書かれていたが、あれも全部嘘だ。

こんなやり取りもあった。

「刑事さん、逮捕の時僕はろれつが回っていませんでしたか?」

「いいや、しっかり喋ってたよ。どうして?」

「警察発表でそうなっています。」

接見に来てくれていた弁護士から話を聞いたのだ。

「我々もマスコミには困ってるんだ。嘘ばかり流してるから。発表などしてないよ。あなたの奥さんが密告したなどと書いた週刊誌には、広報が直接訂正の要求を出したよ。まったくどこもデタラメばっかり書いてる。」

また、保釈の時に私が頭を下げただけで何もコメントをしなったことから、

「しっかり喋ることができないからだ。」

と書かれたが、あれも違う。大勢の報道陣が並ぶ前で、しかもあんなに距離がある前で、届かない話を長々と大声でしたくなかっただけなのだ。

一礼に気持ちを込めた。

13年1月1日。柳田が倒れたその後はクリーンな身体で生活をしていた。盗聴盗撮は続いていた。掲示板では私の行動を予測してお金を賭け合っていた。年末のことだった。夜、私が家を出ようとすると、

「さ、みなさん始まりますよ!」

と、私の行動を公開している。ライブ中継するつもりなのだ。それに気づいた私が外出を止めると、

「何でだよ!ここまで来てそれはないだろ!こちとら金が底をついて来てるんだよ!行けよ!」

「あ〜あ・・。今日は無しか。」

「ドタキャンはねーだろ。」

そんな書き込みで埋められた。

当初、

「オマエは死なせん。」

と、言っていた彼らは、

「頼む。もう、早く死んでくれ。」

と、書いてくるようになった。素性、所在、事実を知られたことが許せないのだ。彼らのブログやツイッターは「ぎなた読み」を更に進化させた独特の読み方があった。「ぎなた読み」とは「弁慶が、なぎなたを持って」と読むところを「弁慶がな、ぎなたを持って」と、間違えて読んだことから「ぎなた読み」と言われている。有名な「ぎなた読み」には、「ここではきものを脱いでください。」と、言うのがある。「ここで履き物を脱いでください」と「ここでは着物を脱いでください」という「ぎなた読み」だ。漢字違いも同種とされている。日本人は漢字を見たら、その瞬間並んだ漢字だけで意味を読み取るようになっている。視覚から意味を汲み取ってしまうからだ。例えば、敢えて意味違いを起こさせるように「車で待とう」を「来るまで待とう」と書く。盗聴盗撮犯のぎなた読みはかなり進化している。「間違えて読んだ」の「ん」はアルファベットの「h」に似ているところから「間違えてよ。エッチだ。」と読むことができるのだ。その時々において読み方は変化する。ひらがなの「う」は上部の「ゝ」(てん)と下部の「つ」で構成されている。「う」の一文字で「ゝ上つ下」「てんじょうつか」「天井通過」と読むことができる。私は、長い間かけてそれらを読めるようになっていた。暗号文のようなものだ。ある日、私は真澄と逢っている時にライブで放送されていた事を知った。電話もパソコンもバッテリーも外していたのに盗聴されていたのだ。私はインターホンへのアクセスを疑った。実際にインターホン盗聴の事実はあるからだ。私は真澄の部屋に入ると、まず最初にブレイカーのインターホンを切る事が習慣になっていた。私は「ぎなた読み」から、全ての電気器具を疑った。電子レンジから漏れるマイクロ波、デジタルテレビ、エアコンセンサー・・。盗聴手段は至る所に転がっている。

私が、直接メールをしたその犯人の○○のブログでは、

「いろいろ書きたいことがあるのですが、あいつが見ているので書けません。どういう訳か内容も理解されているみたいなので。」

そう、記してあった。彼は今、東京を離れ長崎で生活している。余談だが、彼らは集団名を公表しており、数年前に別件で逮捕されている。言わば、そういう行為を楽しもうという集団なのだ。新聞にも載ったので内容を書けば覚えている方もおられると思う。実は、彼にはロックダムの社長だった尾崎が会いに行ったことがある。尾崎は自分の素性を明かさなかった。名前さえも名乗らなかった。会話はなく、殆どが沈黙だったそうだ。その時に私が送ったメールのことに触れた。彼は「(返信するのが)怖かった」と、語ったのだ。しかし、その夜彼のツイッターでは「今度はアスカのモノマネを披露しまーす!」と書いてあったのだ。もちろん保存している。

話を戻そう。ネットで盗聴盗撮を語り合っている文面は、他者には理解できず世の中に広がらない。彼らとて広がることはもはや不味いのだ。私はここ数日寝ていなかった。盗聴盗撮の事実を周りが信じようとしないため、証拠集めに躍起になっていた。みなさんは携帯電話やスマートフォン、パソコンの盗聴盗撮が、どれだけ簡単にやれるのか、きっと知らない。

プログラマやパソコン上級者の手に掛かれば、難しいことではないのだ。そして私の場合、それはゲームのようなものになり、確約されたルールの中で行われた。私はできる限りのことをした。私の身体の体内時計はすっかり壊れてしまっていた。私には時々変更される「ぎなた読み」のルールが知らされないため、毎度変更されると解読にはかなりの時間がかかった。昼夜問わず時間を費やした。ある掲示板の運営をやっている人物も、自ら(このゲームに)参加していたことがあると告白していた。それは、以前別のサイトでそうである事実を発見していたので、すかさず保存していたのだ。すると、翌日、

「だから、削除しろ!って言ってあっただろうが!」

と、仲間割れが始まった。彼の元で仕事をしているプログラマが集まり、私の話をしているページも見つけた。何から何まで私のことだった。私はそれをCD-Rに焼いた。そして翌日、そのページに続きがあることが分かり、そこに張ってあったリンクを辿った。すると、

「このページは存在しません。早ぇな、オマエ。」

と書いてあった。それも保存した。証拠集めは戦いだった。眠気は約束を守らず突然襲って来る。重要な場面で襲って来る。もう体力の限界だった。それでもやらなければならない。相手は複数のグループだ。ひとりで対抗するには完全に無理があった。私は、理解者、仲間を作らなくてはならないのだ。相手は、私が孤軍奮闘していることを知っている。今から思えば、この時の精神状態は普通ではなかった。常軌を逸していた。「決定的な証拠を手に入れてみせる」。この境地に陥ってしまったことが、今回の事件を招いた。クスリに頼ったのだ。私は咄嗟に札幌の斎藤に電話をした。本当にそれは衝動的だった。その行為は列車に飛び込む自殺者のようだった。

「おうASKA。ひっさしぶりだなぁ。どうした元旦から。」

「斎藤さん、身体がキツイ。疲れの取れるヤツないかな?」

言葉はとても荒々しかった。少し間があって、

「あるよ。今自宅かい?」

「そう。」

「音楽関係の仕事をしてる奴がいるんだ。30分以内に電話するから待ってて。」

電話を切った後、気は塞いだ。これまで一生懸命開いてきた花を、自ら散らそうとしている。おそらく覚せい剤、もしくはそれに近いモノだろう。暗黒の未来へ少しずつ足を踏み込んでいる。15分もせずに電話が鳴った。知らない番号からだ。普通、知らない番号からの電話には出ない。しかし、斉藤と関係のある電話であることは間違いない。

「もしもし。」

初めての声だ。声は続いた。

「和夫ちゃんから話聞いた。どれだけ要るの?」

話は通っていた。

「30万ほど。」

「30万ったら、何グラム?」

「何グラムと言うのは分かりません。30万円分。」

今から届けると言う。21時を過ぎていた。向こうにも都合があるのだろう。早くて明日だと思っていた。困った。この時間に、柳田に電話して取りに行ってもらうことはできない。しばらく考えた後、私は自分で取りに行くことを決意した。斉藤も「ASKA」という固有名詞だけは出していないだろう。変装すればいい。電話のやりとりで、もう盗聴集団には気づかれてしまっている。どうすればいい・・。ともかく、相手とは時間の約束までしてしまった。頭の中が整理できない。

冷たい風で駐車場の隅はめぐらされていた。電話で指定された場所だった。一台の白いメルセデスがエンジンをかけて停まっている。ふたりの人影が映った。「あれだ・・」私は帽子を被り眼鏡を付け、自分の車から降りてその車のドアを軽くノックした。

「乗って。」

私は後部座席に乗り込んだ。運転席にはスーツを着た男。助手席にはコートを着込んだ男が座っている。ドラマや映画、ドギュメントシーンのようだ。自分の心音が聞こえる。もう引き返せない。とんでもなことをしている。柳田の時とは訳が違う。声で気づかれないよう、言葉は切り詰めて使おうと思った。助手席の男が封筒を差し出した。

「はい。これ。」

私も封筒に入れた30万円を渡す。

「量とか、モノが悪かったら言ってね。こういうの信用だから。」

「量」だの「質」だの、そんなものは私には分からない。

「ありがとうございます。」

使った言葉はこの一言だった。即座に車から降りて自分の車に向かう。夜は口を結び、風だけが舞っていた。ハンドルを握る手に力が入っているのが分かる。私はエンジンをかけると直ぐにその場を去った。

取引とは言っているが、男は売人ではなかった。斎藤の顔を立てて持って来てくれているのだ。4月。3回目の時だった。男は駐車場ではなく、道路沿いに立っていた。車を横付けすると、車内に乗り込んできた。

駐車場にはカメラも設置されているし、同じ状況を作っては怪しまれるとのことだった。私はそのまま駒沢から池尻まで送ることになった。その間の出来事である。男が喋りかけてきた。

「○○プロダクションの○○を知ってる?」

業界のことを話してきた。音楽業界の人物とは聞いていたが、なぜ私に業界の話をしてくるのだろう。

「いや、知らないですね。」

「オレ、ASKAちゃんの歌好きなんだよねぇ。」

名前を言った。なぜだ・・。私がASKAだと知っているのだ。私は凍りついた。斎藤が喋ったに違いない。

「オレ、○○プロダクションをやってるんだ。」

「そうなんですか。」

「音楽業界、大変だから辛いよ。」

「そうですね。」

池尻までの約10分が長かった。

男は「吉野」と名乗った。その後、ちょくちょくショートメールが送られてくるようになった。日常的なことである。時には、

「いま『PRIDE』を聴いてます。泣けてきます。」

というようなメールも来た。

「何かありましたか?」

と、送ってみた。すぐに返って来た。

「仕事で、いろいろあってね。」

時々交わすメールの中で、いろんなことがわかってきた。北海道は小樽の出身。同じ年生まれ。

「ASKAちゃんは剣道だよね。オレはスピードスケートをやってた。」

「へえ。意外だ。」

「高校の時は記録も持ってた。いまはこんなに太っちゃったけど。」

私たちは普通に連絡を取り合う関係にまで、近くなって行った。

知り合って半年が過ぎようとしていた。夜中に電話があった。

「吉野さん、どうした?」

「うちの新人で、どうしても売ってあげたい子がいるんだけど、ちょっと意見を聞かせてくれないかな?」

「オレ、何にもできないよ。」

「プロモーションヴィデオを観て欲しいのさ。」

7月。

先にも書いたが、私は自宅から歩いて1分もかからないところに、マンションを持っている。音楽スタジオを経営しているので、その打ち合わせや取材などをするときに利用している。吉野のところの所属アーティストのプロモーションヴィデオをちゃんと観てあげなければという思いから、その日はその部屋を使った。

「悪いねぇ。」

「いやいや、新人にはいつでも興味あるから大丈夫。」

「『Youtube』に上がってるから、それ観て欲しいんだよね。」

私は吉野の言うままに、バンド名、楽曲を検索欄に入れた。

80年代風のロックバンドであった。メロディも歌詞もそこそこ。どこと言って特徴はない。神秘化させたいのかルックスはしっかり確認できない作りになっていた。

「どう?」

こんな風に感じた時の批評はいつも難しい。どのバンドも会社も、メジャーを目指して一生懸命に制作したものであることは間違いないからだ。

「う〜ん。今じゃないかもしれない。でも、よく作ってあるね。」

そう答えるのが精一杯だった。

「ASKAちゃん。プロデュースお願いできない?」

私はよほど興味が湧いたり、友人アーティストたち以外のプロデュースはお断りしている。

「ごめん。いま自分のことでいっぱいなんだ。」

「せめて楽曲は無理かなぁ?」

「その楽曲がいっぱい、いっぱい。」

私は盗聴が始まってから楽曲制作がストップしていた。作曲していても、彼らに聴かれている。録音されているという思いが作業を集中させないのだ。何よりも「ぎなた読み」の解読に時間を費やしていたからだ。私はこの頃カバーアルバムを続けてリリースした。カバーアルバムは新しいオリジナルアルバムがあってこそ成立するアイテムだ。活動に余裕があってこそ意味を持つ。すっかり作業の止まってしまった私を、このまま停滞させてはならないとスタッフは考えた。スタッフは私にスタジオワークをさせようとカバーアルバムを勧めてきた。スタッフの気持ちは痛いほど分かった。私は悩んだ末にそれを受け入れることにした。我々の計画表ではアルバム「SCRAMBLE」はカバーアルバムの前にリリースする予定になっていたのだ。足並みが違うと見える景色はガラリと変わって見えてしまう。我々の活動方針に疑問を持たれた方は多かったと思う。「なぜ、いまカバーアルバムなんだ!?」すべて承知の上でリリースした。カバーアルバムと言えども、スタジオに入れば一心不乱となって作業に没頭できた。しかし、やはり新曲ではないという思いが精神に重圧をかけた。そんなことを浮かべながら吉野の話を聞いていた。そしてプロデュースの依頼を断った。その日は、業界の話や音楽の話で時間は過ぎた。誰しもが自分の人生の未来に賭けている。必要とされることは有難いことだ。感謝しなくてはならない。そういう思いで吉野を見送った。

それから間もなくして、また吉野から電話があった。

「急で申し訳ないんだけど、ライブをお願いできないかな?予定していたアーティストが飛んじゃって切羽詰まってるんだ。」

できることなら助けてあげたいが、ライブ活動はツアーが基本となっている。テレビ以外でのワンショットはあり得ない。そのスタイルを丁寧に説明した。しぶしぶだったが諦めてくれた。こういうこともあり、私は吉野が音楽関係者であることに一切の疑問は持たなかった。

秋だった。その日私は吉野をまた池尻まで送っていた。車中、会話の中で気になることがあった。馴染みのない言葉を使うのだ。

「○○に、ちんころされてさ。」

「ちんころ」とは「チクる」という意味である。久しぶりに聞いた。著書「インタビュー」の中で書いたやくざになった幼い頃からの友人が使っていた言葉だ。覚えてはいないが、他に幾つか理解できない言葉があった。話は別の話題に移った。

「○○の時は大変だった。」

「何が?」

「クスリを調達するのがさ。」

吉野は私だけではない、以前から運び屋的なことをやっていたのだ。私は正体を聞くのが怖かった。音楽関係者であることに間違いはないだろう。だが、違う。どこか違う。私は、思い切って聞いた。

「吉野さん、組に入ってるの?」

「入ってるよ。バリバリだよ。ほれ。」

私に手を見せた。小指がなかった。それまで、まったく気がつかなかったのだ。

「吉野さんマズイわ。このご時世付き合えない。」

「あっはっは。いま厳しいからなぁ。」

あれ以来、斎藤には会っていないし、話もしていない。それから吉野の電話には出ないようになった。7,8回かかってきて、やっと1回折り返すぐらいだった。これが吉野の心象を悪くしたのだ。そのうち、留守録では「何シカトしてるんだよ!」と、声を荒げるようになっていた

翌年1月。久しぶりに吉野から電話があった。穏やかな声だった。

会話の流れで、翌日会うことになってしまった。随分、嫌な思いもさせただろう。マンションなら誰にも見られない。そう思ったのだ。昼の2時に会うことになった。クスリの話は出なかったが、おそらく持ってくるだろう。私の防御壁は脆くなっていた。あのクスリは人間を変えてしまう。いつでも止められるが、止め続けることが困難だ。奥へ奥へと誘われる。目の前に餌をぶら下げられているような気がした。もう要らないと言えば良かったのだ。しかし、そうは言わなかった。心のどこかで必要だと感じていたからだ。ひとりで盗聴集団と戦うにはあれが必要だと思ってしまっていたのだ。頼っていた。もちろん大間違いだ。しかし、その頃はそう思い込んでいた。だが、どこかで理性も働いている。もう今回で止めよう。きっと今回で吉野とは会わなくなるだろうという気がしていた。

翌日、私は先にマンションに居た。14時。チャイムが鳴った。モニターを確認して解錠する。

まず私は、

「久しぶり。ごめん、ご無沙汰しちゃって。」

と言った。

「ホント、久しぶり。」

ソファに腰を下ろした吉野は、いつもの感じじゃない。私もそうだった。話が弾まないのだ。少し経って、吉野は思い出したようにポケットを弄った。いつもの封筒が出てきた。お金を渡す。中を確認することはしなかった。すると、

「ね、オレにも吸わしてよ。」

と吉野が言う。そこに吸引器具は無かった。

「ああ、良いよ。じゃぁ家に取りに行って来る。」

以前、吉野からもらったガラスパイプを取りに帰った。ライターとパイプをポケットに入れマンションに戻る。封筒を開け、アンナ力と呼び合っていた覚せい剤をパイプに入れ吉野に差し出した。吉野は数回吸うと私にパイプを手渡した。私は別に眠たい状態ではなかったが、渡された残りの一口を吸った。その時、

「止めなよ。そんなもの。」

と、突然言うのだ。私は意味が分からなくて、

「ああ?」

と、聞き返した。会話、行為の流れが不自然過ぎる。もう、音楽の話をする間柄ではない。付き合いで一番難しいことは、付き合いを終わらせることなのだ。時計の音だけが部屋に響いていた。

「吉野さん、オレこれで最後にするわ。」

「そうだね。止めた方が良いよ。さて、帰る。」

短い時間だった。これで良かったのだ。すべてには種類というものがあり、見えないものの手によって区別されている。今日私たちは区別されたのだ。

答え

季節の中の僕は迷うためにいるのだろうか

小さな世界を支えているのは誰だ

世界とは僕のことだという思いは

いつかどこかで疑問にかわり

疑問は想像の象徴のようになって

自分の足元を見えなくした

正しいということは

間違ってはいないということだけなのだ

空の真ん中とはどこだ

太陽が瞼を下ろしそうじゃないか

アーサー・コナン・ドイルの落とし穴には

いつも鮮やかな答えがある

13.恐喝

2月になって一枚のDVDが届いた。吉野からだ。吉野の電話には一切出ないようになっていた。

「なんだろ?」

私はパソコンのディスクドライブに、そのDVDを押し込んだ。すると、薄暗い廊下をゆらゆらと揺れながら進んで行く絵が映った。歩きながら撮影されているのだ。その瞬間、私は戦慄が走った。私のマンションの廊下だ。その後、すぐに場面は切り替わり、私がガラスパイプを咥えてるシーンになった。

「止めなよ。そんなもの。」

「ああ?」

という音声も記録されていた。私は最後まで観ることはせず、途中でそれを取り出した。何のつもりなのだろうか。私はDVDにハサミを入れた。こんなものが自分の手元にあってはならないと思ったのだ。そう言えば、あの時「オレにも吸わせてよ」と吉野が言い、私は自宅にパイプを取りに帰った。その間に撮影していたのだ。すぐに、吉野に電話をした。

「あれ、どういう意味!?」

「あ、届いた?ASKAちゃん無防備だからこういうこともあるということを教えようと思ってさ。」

「あれは盗撮だ。あの日、吉野さんの動きが変だった。ロボットみたいだなと思ったよ。」

「気がついてたんだ?」

「とにかく、すぐ消去して欲しい!マスターを含めた全部を!」

強い口調になっていた。

「わかった。わかった。そうするから。」

しかし、そうはならなかった。3月の上旬になって吉野から電話が入ったのだ。

「あれ、世の中に出ちゃうと困るでしょ?」

「いや、困らない。あれただのアンナカだから。」

以前より、もしこんなことが表に出そうになったら、あれは「アンナカ」と言おうということで、両者約束し合っていたのだ。

「ちょっと、助けて欲しいんだよね。」

「何を?」

「何をって、自分で考えてよ。」

「考えられない。」

とうとう来た。

以前、あるミュージシャン○○の弱みを握って、友人が○○から3億円取ったと言っていたのだ。私は、そのミュージシャンと面識はないが、名前を書けば誰もが知っている。「自分はそんなことしないから安心して」とも言っていた。

「今あの画像ね、あの友人のところに保管してあるんだけど、ちょっと話しない?」

場所を指定してきた。会わないわけにはいかない。

「ちょっと待って。場所はオレが決める。」

相手に場所を任せると「ヤクザと一緒にいる場面」というのを盗撮されかねない。会う日は設定した。場所はその日の当日直前に伝えることにした。私は敢えて、人通りの多い混雑した場所を選んだ。そういう場所なら、カメラのセッティングもできないし、相手も冷静になって話しをしなければならないだろうと考えたからだ。

○○ホテルのラウンジにした。時間は16時。私は15時半に到着すると、地下駐車場で待機した。するとすぐに電話が入った。もうロビーに居るという。慌てて駆け上がり、先にラウンジに着く。席も係りに案内される席ではなく、自分で決めた。

「何?話って。」

「今まで仕入れていたところが摘発されて、オレの身が危ないのさ。それで、助けて欲しいんだよね。」

「何を?オレにできることないじゃん。」

「居場所も転々としてるし、お金が無くなってね。逃走資金を工面してくれないかな。」

「逃走資金?そういう金は無い。」

逃走と言うからには、もう存在が特定されているということ。しかし、話をしているとそんな風でもない。

「ASKAだって危ないんだぞ。オレが喋っちゃったら終わりだよ。」

「その時は、しょうがないんじゃない。」

「何で、そんなに落ち着いていられるわけ?」

動揺しなかっただけだ。摘発話も逃走資金も嘘だと思ったからだ。

「あのビデオ公開されたら困るだろ?」

「そりゃ、困るね。」

「オレの知り合いが言うには、5千万にはなると言ってたぞ。」

どうしたら5千万になるのかは言わない。そこは相手も考えているのだ。直接交渉はしてこない。恐喝してこないのだ。

「例えば、マスコミが買うだろうよ。」

それでも返事はしなかった。吉野は続けた。

「どっちにしろ、暴力団と関わりがあるっていうのはマズイんじゃないのか?」

「本当に知らなかったわけだから、そうなったらそうなったで経緯を正直に話す。」

結局、この日はなんの落とし所も無いまま話は終わった。

5月に入って吉野から連絡が入った。

「考えてくれた?」

「お金は無理だよ。」

「わかった。腹割って話そう。実は組の金を使い込んだ。使い込んだと言っても、事業投資なんだけどね。勝手にやっちゃったのさ。投資の回収ができるのは2年後でね。組の口座に金を補填しなくてはならない。」

「それが5千万か・・?」

「そう。頼む。貸してくれ。2年後には返済するからさ。」

「ごめん。無理だ。」

返済などするわけがない。それよりも、一度払ってしまうと永遠に貪られる。

「あの画像、本当に出ちゃっても良いの?」

頼まれてるのか、脅されてるのか分からなくなっていた。私は駆け引きの中で脅しがいちばん嫌いなのだ。どんな深刻な問題を抱えたとしても、脅された瞬間に私のシャッターは降りる。相手の言いなりになるということが、たまらなく格好悪く感じるのだ。私には「脅しにだけは屈しない」というバカな美学がある。今回は、その美学のために人生を棒に振った。きっと、それはこれからも変わらない。

最近、立ちくらみが激しい。立ちくらみは子供の頃からあったのだが、近頃その時間が長い。目の前が真っ青になり、そして暗くなっていく。何かに持たれかかったり掴んでいなくては倒れてしまいそうになるのだ。8月には6年ぶりのCHAGE&ASKAのコンサートが代々木第1体育館で4日間行われる。みんな、とても楽しみにしてくれている。すでに予約の段階でソールドアウトになっていた。公式発表は3日間だったが、そんなことも予想して、もう一日会場を押さえていたのだ。身体も3月からはクリーンになっている。ライブへの期待は高まっていた。しかし、私自身気になる出来事が起こった。私は友人の不幸事で葬儀に出席するために羽田のロビーを歩いていた。その時だった。歩きながら脳貧血を起してしまったのだ。掴む物も何もなかったので後ろ向きに倒れてしまった。咄嗟に体を捻ったので頭を打つ事はなかったのだが、初めての事であったために自分の身体の調子を疑った。急遽、精密検査を受けておこうということになった。

脳神経外科だった。検査は朝から1日行われた。細部の細部まで調べるのだ。

後日、診断結果が出た。

「一過性脳虚血症」。

「脳の血液が不足し、酸素や栄養が脳に回らない状態になる。このままこれが進行してゆくと脳梗塞になる。」

とのことだった。代々木ライブが懸念された。私は「何があってもステージに立つ」と言い張った。しかし、6月に入ってから会社と医師の間で話し合いが行われ、コンサート中止が発表された。

7月に入ると、吉野の電話が頻繁になった。私は電話に出なかった。留守録を聞くと酔って荒れている。私はすべての会話を録音しておこうと思い、ハンディレコーダーを入手した。吉野と話をする時はレコーダーをセットした上で折り返し電話をする事に決めたのだ。

そして、それを実行した。

「あれが世の中に出て困るのはASKAなんだよ。」

「そうだね。」

「3千万で良いから貸してくれないかね。」

「何度も言うけど、そういう金は無い。」

「札幌のマンションを抵当に入れて金借りれば良いじゃないか。」

そういう問題ではない。話が無茶苦茶なのだ。しかし、決して脅してはこない。恐喝してこない。

「じゃぁ、好きにして良いっていうことだね。」

「そうは言わないな。」

のらりくらりと話を躱す。

「わかった。そっちが困るだけだからな。」

すべての留守録、会話は記録して弁護士のところに保管してある。

後に、これを聞いた警察からこれは立派な恐喝なので、被害届を出すように言われたが、いまのところその行為には及んでいない。まだ時効は成立していないので、これを読んだ吉野から何らかのアクションがあった場合には行動に移す。と、釘を刺しておこう。

雨が降るなら天気は悪い。きっと何かが起こるだろう。思考には未来の予言のようなものが含まれているので、悪いことは考えないようにしようと思い込む。しかし、人の心はそこまで強くはないし忠実ではない。そんなことよりも、たとえどんなことがあっても、みんながそばに居てくれるような本当の歌を作りたい。

どんなことがあっても

そんなところで何してんだよ

風吹く先端で 希望によりかかってさ

分かっちゃいるのに わざと誤解して

染みのついた心で未来を語るなよ

そんな言葉が聞こえてきそうな空

Oh クラウディスカイ

僕の喜ぶ答えを君が言うなら

君は間違ってる 僕と同じように

このまま速さを変えないまま

歩いて行くんだ あの信号の向こうへ

一度も止まらずに渡れたなら

今日はきっといいこと ありそうな気がする

声を投げたら返ってきそうな空

Oh クラウディスカイ

いつか本当の歌を作ってみたい

どんなことがあっても そばに居てくれるような

自分の決めたルールで

あの信号の向こうへ

声を投げたら返ってきそうな空

Oh クラウディスカイ

いつか本当の歌を作ってみたい

どんなことがあっても そばに居てくれるような

どんなことがあっても そばに居てくれるような

14.週刊文春

7月24日

渡部が家にやって来た。2000年にリアルキャストを離れ、他の会社で代表をやっていた渡部。渡部に戻ってきてもらったのは2012年の夏だった。マネージャーでありプロデューサーとして迎えた。12年間のブランクがあったが、持前の勘の良さとフレキシブルな対応力でその間はすぐに埋まった。私の部屋のドアを開けるなりこう言った。

「ASKA、どういうこと!?」

その日は、楽曲制作用に使用するメインパソコンを新しく購入したため、朝から設定などを行っていたのだ。

「え?何が?」

新聞のコピーを渡された。東スポだった。「大物ミュージシャンX」が薬物中毒。

------------------------------------------------------------

全国区の知名度を誇り、熱狂的なファンを多く抱える超大物シンガーXが現在、深刻な麻薬中毒に陥っていることが本紙の取材で明らかになった。その症状は重度で、専門的な更生保護施設に入らなければならないレベルだという。もちろん、音楽活動はすべて中止。しかもこの衝撃情報は、捜査当局もつかんでおり、逮捕を視野に内偵を進めている。だが、問題はそれだけではない。Xは、薬物常用の証拠をつかんだ反社会的勢力から脅されるという絶体絶命のピンチに立たされているのだ。

「Xの悲劇は何も反社会的勢力に脅されているからではありません。中毒がシャレにならないんです。もう精神にも異常をきたし始めている。音楽活動どころじゃない。更生保護施設に入るしかないだろう。」

-------------------東京スポーツ新聞より引用-----------------

東スポらしい書き方だった。私は4月に渡部、社長の尾崎、CHAGE、そして弁護士でもあり役員でもある石田を集めて、音楽関係者から金を貸してくれと迫られていると話をした。アンナカを吸っているところを隠し撮りされたのだと説明した。一見、覚せい剤に見えてしまうから始末が悪いのだと言った。覚せい剤だとは言えない。もう止めてから2ヶ月が経っている。何があっても大丈夫だ。映像の公開など出来るわけがない。公開すれば、自分自身が捕まってしまうからだ。その日は、様子を見ようということで話は終わった。その4人以外誰にも相談してはいなかった。出来ることなら自分の手だけで片付けたいと思っていた。上の記事はネット用の記事だが、私が手渡された東スポの本誌に掲載されていた記事は、どの角度から読んでも私のことだった。私は反社会勢力について説明をした。

「これ、音楽関係者でプロダクションを経営している奴だって前に説明したよね。実はそれがヤクザだった。」

「まだ、付き合いあるの?」

「いや、それが分かってからは態度を変えた。」

「この業界、そっち系の臭いのする人が偶にいるから気をつけた方がいいよ。お金は絶対に貸さない方が良い。」

「そう。断ったらこうなった。」

「覚せい剤じゃないよね?」

不意に扉を叩かれた。しかし、認めるわけにはいかない。「当初、覚せい剤だとは知らないで使用してしまった」などという、言い訳がましい説明など意味はない。これまで誰にもそんな素振りを見せたことは一度足りともなかった。心は台風のさ中に揺れている公園のブランコのようになっていた。安心させてあげなければ。私は精一杯言った。

「ないない。心配しなくても良いよ。それよりもオレ更生保護施設に入んなきゃいけないの?」

東スポが、あんな書き方をしてくれたおかげで助かった。深刻な中毒とはかけ離れて元気だったからだ。

渡部は安心したように

「更生施設に入いりたい?」

「ダメだよ。パソコンの設定も終わってないんだし。」

賢明に隠した。

そして間もなくカウンセリングの医者には一連の話をした。医者は、その話を受け流すわけにはいかないと言う。疑いを持ったのだ。

「私やスタッフ、家族を安心させるために、週一回検査キットで尿検査をしましょう。」

と言い、直ぐに検査キットを2箱持ってきた。その頃、私はクリーンな身体だったので、それを受け入れて毎週木曜日に検査の結果を写真に撮り医師の元へ送っていた。覚せい剤反応があるときは、キットの紙の部分に線が現れない仕組みになっていた。もちろん、毎回線は現れた。家宅捜査時に検査キットが押収されたのは、そういう理由だ。私が逮捕を恐れて裏のルートから検査キットを入手し、自分でこっそりと確認していたかのように報道されたが、そういうことではない。

7月も終わる頃。お昼だった。スタジオに向かうために駐車場で車に乗り込もうとしたときに一人の男が近づいてきた。

「文春ですが、東スポはご覧になられましたか?」

「はい。見ました。」

「暴力団に脅かされてるとのことですが。」

「いえいえ。お金を貸してくれと言われてるだけです。」

「お身体は、もう大丈夫なのですか?」

「大丈夫です。こんな感じです。」

と、両腕を上げて拳を作った。無視すれば良かったのだ。その夜ポストには、山本と名乗る記者の手紙と名刺が入っていた。手紙には10を超える質問が連ねてあった。質問には答えなかった。

そして、間も無く記事が出た。「シャブ&ASKA」。上手いとも何とも思わない。品もセンスも無い低俗な表現だ。記事は悪意で埋められていた。間違いだらけなのだ。吉野本人が文春に記事を売ったのなら、ここまで間違いだらけの記事にはならない。「北海道時代の同級生」。いきなり冒頭から滑っている。吉野ではない誰かから文春はネタを買ったのだ。そう言えば、吉野は私が録音しておいた留守録の中で第三者の名前を出していた。

「ちくしょう!○○の野郎に騙された!」

吉野は○○と二人で画策し、私からお金を取ろうと考えていた。あるミュージシャンから3億円せしめた男だ。しかし、今回それに失敗した。そして、その友人の○○はネタを売り歩いて行くことになるのだが、高額であったために他の週刊誌は見送った。文春だけが食いついたのだ。そして吉野から聞いたうろ覚えの○○の話しを真に受け、文春は記事にしたのだ。覚せい剤を私がやってしまったことと、動画があること以外は、すべて間違った記事になっていた。記事では、さもライターの山本が動画を観たように描写してあったが、文春は観てはいないのだ。

どうか、みなさん一緒に呆れて欲しい。方々裏を取って書いたようになっていたが、○○からの話しか聞いていない。そして、可哀想なことに吉野は、その時の文春からの報酬の半分を貰うことができなかった。独り占めされたのだ。そのことは留守録に入っていた。そして「○○の野郎に騙された!」と怒鳴っていたのだ。これによって文春のニュースソースはバレた。

その後、写真誌「FLASH」や「女性自身」が、後を追うように私の記事を書いてきた。私に覚せい剤を3年間売ったヤクザの売人の告白だという。全くの事実無根で、あれこそ多大な金額で訴えても良かったのだが、その2誌だけ訴えると文春が真実味を帯びてしまうので思い止まった。

パソコンを新しくしてから、部屋での楽曲制作は量産体制に入る兆しが見え始めていた。盗聴をしている奴等には、「新曲を盗作するなら盗作してみろ!」と開き直ったのだ。相変わらず盗聴は続いていた。ツイッターや掲示板では、一連の騒動を受けて「さあ、面白くなってまいりました。」と、書いていた。IT企業代表の○○は、バレたことが、よほどショックだったのか飽きたのか、すっかり身を潜めている。

間もなくして、私は文春の山本と話をしなければならないと思った。山本自身が私のキャラクターを自分が書いた通りに思い込んでいると思ったからだ。それほど酷い人間像に仕立て上げられていた。覚せい剤と動画の存在以外は、私の知らないことばかりだったのだ。人権侵害だ。私は覚せい剤報道よりも、醜い人間像に仕立て上げられたことの方に怒りを覚えた。このままでは第2号、3号もあり得ると考えた。早めに手を打たなければならない。読んだ人は鵜呑みにするだろう。私もその頃、文春は比較的まともな週刊誌だろうと、世間と同じになって騙されていた。私は、取材ではなく男同士の話をしたくなった。名刺の携帯に電話をする。留守録になっていたのでメッセージを入れると、しばらくして山本から電話があった。

「山本さん、取材ではなく男同士の話をしませんか?」

「分かりました。私も、もやもやしていますので是非お願いいたします。」

「これはふたりだけの話にしたいので、誰にも告げず私の家にきてください。」

「分かりました。そうします。」

18時にチャイムが鳴った。最初、山本はまるでブルスリーの映画「死亡遊戯」のように表情が硬直してカチンカチンに緊張している様子だったので、まずはこちらから笑顔で握手を求めた。2時間ほど話をした。

私はひとつだけ嘘をついた。何度も繰り返すが、覚せい剤だと認めるわけにはいかなかったのだ。当たり前だ。誰が週刊誌相手に「実はそうです」などと言うだろうか。まともな否定だ。あとは終始文春の間違いを指摘した。

「山本さん、僕はあの日ろれつが回っていませんでしたか?」

「・・。」

「『こんな感じなんれすっ!』なんて言いましたか?」

「・・。」

「そのヤクザに『勝手にしろ!』なんて怒鳴ったり悪態ついたりなんかしてませんよ。」

「・・。」

悪意さえあれば、記事などどうとでもなる。「そう見えた」「そう思った」ということを強調すれば良いのだ。記事の中で、よく「親しい関係者」や「捜査当局の関係者」「○○に近い音楽関係者」などが登場するが、まず作り事だと思って良い。そもそも、本当に親しければ当人を庇うし、今日こういう取材を受けたということを連絡してくる。翌日、山本から電話があった。昨日のことをキャップに喋ってしまったのだと言う。誰にも喋らないとう約束は、すでに破られてしまった。「キャップの中山が挨拶に伺いたいと言っている」と言う。私はもう怒っても仕方がないので、それを受け入れることにした。挨拶ぐらいなら構わないだろうと許したのだ。あの日、山本が自分の書いた記事について、私に深く謝罪をしたからだ。謝罪を受けたからには、これ以上責めるのは止めようと考えた。それよりも、これからは良い関係になって付き合って行こうと投げかけたのだ。文春は2号目で、私が「『お任せします』と言ったから書いた」と、書いた。嘘だ。それは、1号目のときに山本が私に謝罪をしたので、謝罪文は載せないにしろ、訂正文はあるかもしれないと期待して言ったのだ。最終ページにひっそりと掲載されるかもしれない。それはそれで、もう良いと思い「お任せします」と、言った。文春はその隠し録音で掲載した2号目の話のときに、私がさもその言葉を言ったように書いた。1号目と2号目の都合の良いところだけを繋げたのだ。小学校の低学年でも、そんな勘違いはしない。本当にやり方が汚い。これがひとりの人間であるならば友人などできないだろう。小馬鹿にされて笑われているだろう。私たちは、そんな本を読んでいた。

2回目の当日。再度私の家に訪れることになった時、こちらも何かがあっては不味いと思い、渡部にそれを伝え同席してもらった。当日、山本は中山を引き連れてやってきたが、それは挨拶ではなかった。いきなり取材口調になった。渡部が慌てて間に入いる。

「すみませんが、これは取材ではありません。ASKAの気持ちで場を設けました。取材ならお受けすることはできません。お断りいたします。」

きっぱりと言った。しかし、すでに文春の隠し録音は始まっていた。私は、先日の話を繰り返した。取材ではないということで始まった。その日も、覚せい剤ではないということを強調した。当然だ。そして話も終わる頃に中山が「斉藤和夫」の存在を質問して来た。別に認めても構わなかった。知り合いであることは間違いない。ただ、斉藤が自分のことを「漁師だ」と自己紹介してきた話を、帰り際にまた最初から説明するのが煩わしかった。もう話疲れしていたからだ。面倒に感じた私は「知りません」とだけ答えた。それだけだ。目など泳いでない。「そう見えた」と強調するのは彼らが記事を書く際の手口だ。数日後、その隠し録りしたモノを記事にしたと山本が連絡して来たのだ。やり方が卑怯で姑息で悪どすぎる。山本は、一回目の時、

「ASKAさんの男気に感服いたしました。」

「もう、2号目はないですよね?」

「ありません。」

そう、言い残して帰った。しかし、2号目は出た。記事発売後、私は山本にメールを出した。

「あの掲載は、了解を得ずに「隠し録り」をされたものです。

相手の許可なくプライバシーを公開したのです。

これは違法です」

そして山本から返事が来た。

「今後、御社が小誌を提訴する可能性も充分おありだと思いますので、そのあたりは私の独断で明言はできません。飛鳥さんも事務所に所属しておられるのでお分かりだと思いますが、このような事態になってしまった以上、私個人というより今後は会社の判断になってしまいます。」

逃げた。実に都合の良い記事だった。前号の自分たちが掲載した間違いだらけの記事には一切触れていないのだ。私がリップサービスで「文春と言えば、しっかりとしたポジションがあるじゃないですか」などと喋ったことは、ちゃっかり記述している。お笑いだ。その上、隠し録音したものを自社のネット有料会員へ5編に渡って無断公開した。盗聴したものを世間にばら撒いたのと同じ行為だ。これは立派な犯罪なのだ。有料会員になどなるはずもない私は、それを聞いてはいないが、社長の尾崎が確認した。文春のこれまでのやり方を振り返れば「これは取材ではありません、お断りします。」の部分は決して流してはいないだろう。また、その日文春には「誰にも口外しない」という約束で、私が元気であることの証明も兼ね、友人ミュージシャンと共作したデモ段階の楽曲を聴かせた。我々が時間をかけて制作した自信作だ。山本は、私が留置されているところへ、手紙を寄越した。「涙が出そうになりました」と書いてきた。しかし、文春はこの隠し録りで得たその未発表楽曲をフルサイズで許可なく有料会員に公開した。一切のエクスキューズも無しにだ。モラルも当然、極めて悪質な著作権侵害だ。そんなことが許されるとでも思ったのだろうか。ジャーナリスムにおいて事件性のあるものを独断で記事にするのなら分かる。こと、その未発表楽曲に於いては事件性など孕んではいない。完全なる違法行為だ。これで、我々が敗訴するようなことになるなら、この日本国の司法制度は機能をなさないということになる。ためらいもなく約束を破る。自分らの利益のためには手段を選ばない。下世話でハレンチな行為、この上ない。これは時期をみて必ず法的な処置をとる。並び[FLASH]「女性自身」にも名誉毀損で多大な損害賠償金を請求する。私の勝訴は約束されている。文春に於いて、この私の法に訴えるという手段は勝訴するのが目的ではない。こういう悪行を行う悪徳週刊誌であるということを世間に知らしめるのが目的だ。その後も直接メールや手紙で、

「応援している。本誌に気持ちを語って欲しい。力になりたい。」

と送ってきた。漫才の閉め言葉「もう、ええわ!」を呉れてあげたい。文春にはお伝えしなければならないことがある。それはこうだ。貴社の利益に協力するつもりは一切ない。そして、これだけははっきりしておきたい。私は裏社会との黒い交際などというものはない。接点は持ってしまったが、騙されただけだ。裏社会からネタを高額で買って記事にした文春の行為は咎められないのだろうか。正座した社会から文春は一直線に糾弾されるべきだ。行為のすべてを利用された。今回の私の事件で「真実を伝える情報誌」のような顔を世間にアピールしたが、知って欲しい。自分がやられたからと言って、非売運動を投げかけるような幼稚な真似はしない。そのようなみっともない行為はしない。伝えなければならないのは、文春が闇社会と繋がって連絡を取り合っていたという事実だ。調査済みだ。こちらにはその事実を記録したものがある。上記したことが証明するように、文春は極めて悪徳で極悪な週刊誌だ。私は、基本的に週刊誌の取材は受けないスタンスだ。これを書くと媚を売っているようで非常に抵抗があるが、以前「週刊○○」の取材を受けたことがある。その時の、驚くほどの紳士的な対応と記事の忠実性から週刊誌というものに偏見を持ってはならないと意識を変えた。大きな間違いだった。週刊文春は真逆の週刊誌だ。決して近寄ってはならない。それを知った上で読んで頂きたい。私の勇気は遥か無残に打ち砕かれた。

さて、これを書いたことで、これから私は文春のターゲットとなるだろう。悪意の対象とされるだろう。しかし、私には歌がある。歌は魂と情熱の結晶だ。純粋に取り組んでいる。恨みや憎しみに情熱や純粋が負けることはない。電車の中刷り広告や新聞のラテ欄の見出しで、私は一時的なダメージを受けるだろう。しかし、ネットの拡散の威力を見くびってはいけない。週刊誌はその名のごとく記事に持続性はない。だが、ネット上のこの文章が消えることはない。日々、広がって行く。やがて裁判を迎えれば、この本は一気に脚光を浴びる。話題になれば他の大勢のメディアが取り上げるだろう。そうなれば、さらに読者は増える。私がこれ以上語る必要はなくなる。後は、悪徳週刊誌の名が一人歩きするだけだ。この本を削除して欲しいならば、相談には乗ろう。そのくらいの許容は持ち合わせている。ネットによって、ひとり対企業が戦える時代になった。1アーティストを執拗に責め続けるのは、みっともない姿を自ら世間に晒け出すことになるだけだ。そうなった時には、今度は私から言ってあげよう。

「応援している。私に気持ちを語って欲しい。力になりたい。」

2016年01月05日

私は、上の流れに間違いが起こらないよう、03日文春の山本に、この「週刊文春」の章だけをメールで送った。お互い、誤解や間違いなど相違点があってはならないからだ。本来なら、そういうことをする必要はないのだが、私は文春とは違う。すべてストレートで行きたい。その夜、山本から返事が届いた。まず最初に「お会いしたい」と言ってきたので、それを断った。「事実誤認の部分がある」のだと言う。近々、この文章をネットに掲載することをも伝えた。そして、事実誤認の箇所を文書で取り交わすという約束をした。どこが違うのか知りたかった。その後、何も返事がなく、文春はこの文章を元に会議に入った。文春お抱えの顧問弁護士らと打ち合わせをしたのである。05日、山本からメールが届いた。「事実誤認の部分が多すぎて、とても文書では送れない」のだと言う。変じゃないか。最初のメールで「事実誤認の部分がある」と言ったのは、山本だった。「部分がある」ということは、日本語では「数カ所ある」と受け取るのが普通だ。会議後に「事実誤認が多すぎて文書では送れない」と、発言を変えてきた。おそらく、言い訳のための会議をしていたのであろう。作戦会議をしていたのだ。これの掲載後、文春は私を陥れるために特集記事を組むかもしれない。あらゆる手を使って来るだろう。構わない。動じない。私は、すべて本当のことを書いた。文春が反論記事を書いてきたときには、どちらを信じるか、皆さんの判断にお任せしたい。私は、反論記事が出た方がありがたいと思っている。これに興味を持った読者が増えるからだ。人には種類があるように、文字にも種類がある。文春など読んでいると、文春のような種類の人間が形成されてしまう。私は、二度と読むことはないだろう。「私は」だ。皆さんに文春を笑って読める懐の深さがあるならば、どうぞ楽しんでいただきたい。文春も歴史を持った週刊誌だ。それは認めている。文春には、この危機を乗り越えて欲しい。文春は相手を間違えた。ただ、それだけのことだ。

信じることが楽さ

潮が満ちるときに 人は鳴き声を上げて

潮が引くときに 人はこの世を去る

僕は迷いもなく 遠い星を数えて

深い深い夜を 愛おしく思う

昨日が行きて また今日が来るのさ

何をなくした

疑うことは寂しいことなんだ

人を信じることが楽さ

くじを引くように いくつも道を探して

走り終えないうちに 答えを求めちゃう

忘れてしまった 遠い約束事を